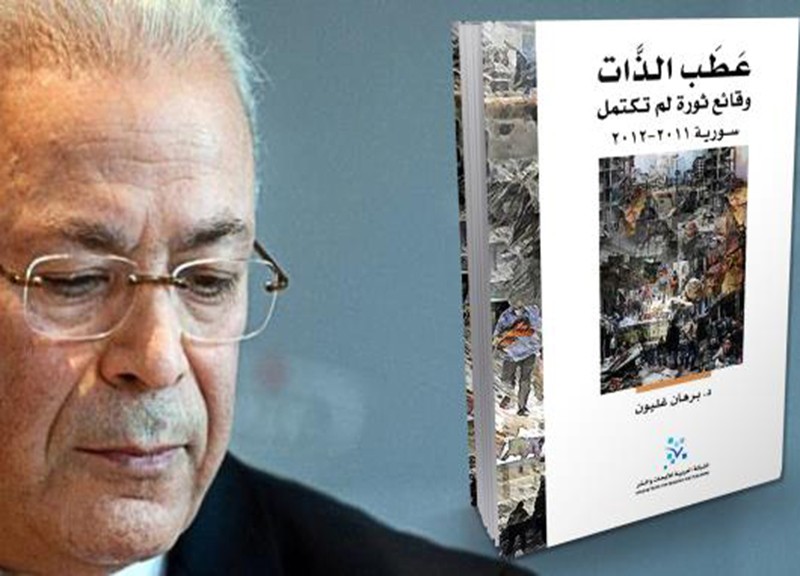

يصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في بيروت بعد أيام، كتاب المفكر والأكاديمي، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، "عطب الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل.. سورية 2011 - 2012" في 528 صفحة، ويتضمن إطلالةً على لحظة الثورة السورية، ومقدماتها وجريانها، من خلال شهادة نقدية مباشرة، يطرحها غليون، بشأن الأداء العام لشخصيات وقوى وفاعليات وفصائل، وسياسيين وناشطين ومثقفين في المعارضة السورية.. ينشر "العربي الجديد" أجزاء من الكتاب.

ساهمت عوامل عديدة في إغلاق خيار الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي كانت أقطار المشرق تنتظره. وقد بدا التحول نحو نُظُم تعدّدية أكثر انفتاحاً على جمهور الشعب وقدرةً على مشاركته همومه أكثر صعوبةً في الثمانينيات، بعد انهيار مشاريع التنمية التي رعتها الدولة والنظم "التقدمية" واليسارية. كما أن الأوضاع الإقليمية المتوترة، والسياسات الدولية التي استمرت تنظر إلى المشرق كحقل صيد، ومناطق نفوذ متعدّد الأطراف، لعبت دوراً كبيراً في تشجيع النخب الحاكمة على اتباع طريق القمع والديكتاتورية. وجاءت الحرب الأميركية على العراق (الأولى 1991 والثانية 2003) لتردع موجات الاحتجاج وتضعف إرادة التغيير عند الشعوب العربية، قبل أن تأتي سياسة "الحرب الدولية" على الإرهاب، لتعيد الرهان على النظم القمعية والتسلطية، وتدفعها إلى مزيدٍ من الانغلاق، وتمحو أي أجندة ديمقراطية أو إصلاحية من قاموسها.

"ربيع دمشق أفرز مجموعةً من المثقفين والناشطين المتحمسين الذين أثاروا من خلال نشاطاتهم في منظمات المجتمع المدني" في نهاية العقد الأول من هذا القرن الحادي والعشرين، كانت سماء المشرق ملبدةً بالغيوم السوداء، وكان المسرح معدّاً إعداداً كاملاً للعاصفة القادمة. وهو ما ذكّرت به في ندوةٍ نظمتها مؤسسة الفكر العربي في منتصف 2010 في بيروت، وقلت فيها إن رفض الإصلاح الذي لا نزال ندعو له منذ عقدين، وشارك في بلورة رؤيته مئات الباحثين العرب في إطار مشروع "التقرير العربي للتنمية الإنسانية"، الذي رعاه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وصدرت منه خمس طبعات، تقرع ناقوس الخطر، سوف يعني لا محالة الانفجار. وإن الحديث عن إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي هو محاولة للتهرّب من الموضوع، والالتفاف عليه، لأنه لا إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي، هو في الحقيقة موجّهه ومحرّكه. وأي إصلاح اقتصادي لا يترافق بإصلاح سياسي يساهم في إعطاء الشعب الحد الأدنى من الرقابة على سياسات النخب الحاكمة لن تكون نتائجه سوى تفاقم الفساد. وقد توجهتُ في تلك الندوة إلى الشباب العرب المشاركين بشكل خاص، وطلبت منهم أن يستعدوا لأيام صعبة. كما توجهت إلى رعاة المؤتمر، وقلت إنه لا ينبغي لدولةٍ أن تظن أنها في معزلٍ عن هذه التحولات المطلوبة، وإنني لا أرى سبباً في أن لا تبدأ المملكة العربية السعودية نفسها في طرق باب الإصلاح الديمقراطي منذ الآن؛ ما دفع الأمير خالد الفيصل إلى الانسحاب من القاعة. وكانت آخر دعوة لي لحضور ندوات المؤسسة منذ ذلك الوقت. وبعد أشهر قليلة، عندما طلب مني موقع "الجزيرة نت" مقالاً في وداع 2010 وتوقعاتي لعام 2011 كان عنوان مقالي "عام القلاقل والاضطرابات والتحولات".

كانت الثورات العربية نوعاً من محاولة التصحيح العنيفة لهذا الانحراف الذي دفع الأقطار العربية خارج المسار التاريخي، وفرض عليها تبنّي خياراتٍ استبداديةٍ وريعيةٍ غير منتجة، واتباعية في الوقت نفسه. ساعد عليه تغير الأوضاع الجيوستراتيجية والدولية، وكسر احتكار الإعلام الوطني والعالمي، وتسارع وتيرة انتقال المعلومات بين البلدان والشعوب، بما في ذلك المعلومات ذات الطابع الدبلوماسي السري، كما أظهرت ذلك وثائق ويكيليكس. كما ساهمت فيه تحولاتٌ داخليةٌ عميقةٌ طرأت على البنيات الاجتماعية والثقافية، عمل عليها ارتفاع مستويات التعليم التي تحققت خلال نصف القرن الماضي، وتغيّرات ديمغرافية جعلت من الشباب الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 40% في المجتمعات العربية القوة الأكثر قلقاً وتوتراً وتحرّراً أيضاً من قيم الطاعة الأبوية وتقاليد التسليم للأقدار، والأشد حساسيةً تجاه ما يجري في العالم، وفي الوقت نفسه، الفئة الاجتماعية الأقل حظاً وأملاً في تحقيق الحد الأدنى من مطامحها وتطلعاتها. وما كان لفشل النظم في وضع قاعدة نهضةٍ صناعيةٍ وتنمويةٍ وعلمية، وفي توفير شروط الحياة الطبيعية للأغلبية الاجتماعية، وسعيها، على سبيل التغطية على إفلاسها التاريخي، إلى تشديد سياسات التهميش والعزل، وضرب الحصار على شعوبٍ بأكملها، ومنعها من المشاركة، حتى في الكلام والتعبير عن نفسها، إلا أن تقود إلى المزيد من الفساد والحرمان والتفاوت الاجتماعي، ومن ثم إلى تقهقر أكبر في شروط حياة أغلبية السكان، وفي مقدرة الحكومات على مواجهة المشكلات القائمة والمتجدّدة وتفاقم التوترات والاحتقانات. وكما كتبت في اليوم الأول من عام 2011 "أمام انغلاق آفاق المستقبل بالنسبة للأجيال الجديدة التي لم تعد تتوقع سوى البطالة والفقر وضياع الوقت، أي العمر، ربما لا يبقى من خيار آخر سوى التمرّد والانفجار" ("2011 عام القلاقل والتحولات"، موقع الجزيرة نت، 2011-01-03).

كان الانفجار القادم واضحاً كالشمس، بنظر أي مراقبٍ دقيقٍ لحالة المجتمعات، من دون أن يعني ذلك أنه مضمون النتائج أيضاً؛ إذ ليس هناك، كما أضفت في المقال ذاته "أي ضمانة في أن لا تختار النخب الحاكمة طريق المغامرة بمصير البلدان نفسها، والرهان على بث الفوضى وانعدام الأمن، لردع المجتمعات وتخويفها من التغيير، أو جعل التغيير مرادفاً للخراب والدمار والانقسام والفوضى. وهذا هو الخيار الذي قاد بلداناً عربية عديدة، من لبنان إلى الصومال إلى العراق واليوم السودان وربما قريباً اليمن، إلى التفتت والنزاعات الداخلية، الطائفية والاثنية. ففي جميع هذه الحالات جاء الانقسام والنزاع والانهيار نتيجة رفض النخب الحاكمة طريقَ الحوار والتفاهم، بعد رفض الإصلاح، وتبنّيها قرار المواجهة بأي ثمن، أي العنف. فلا ينبغي أن نتوقع من نخبٍ حاكمةٍ ليس لديها، أو لم يعد لديها، أي مفهوم للدولة، ولا من باب أولى أي شعور بالمسؤولية الوطنية، أن تتصرف تجاه الأزمات المتراكمة التي تتعرّض لها الدول والمجتمعات العربية اليوم بحد أدنى من المسؤولية أو المبادئ الأخلاقية".

لذلك، منذ انطلاقها، بدت لي الأحداث التونسية في مدينة سيدي بوزيد بداية انتفاضة شعبية عميقة، بل أكثر من ذلك مقدمةً لإطلاق سلسلة من الانتفاضات العربية القادمة لا محالة، وإشارة الانطلاق إلى دورة تاريخية جديدة من الحراك الداخلي للمجتمعات العربية الذي بقي مجمّداً نصف قرن. لقد ظهرت الانتفاضة التونسية كالبرق الذي لمع في سواد ليل عربي طويل ومظلم، لفت أنظار الشعوب العربية، وحرّك أقلام المثقفين وآمالاهم؛ فلم يمضِ أسبوع على انتصار الثورة التونسية، حتى اندلعت شرارة الثورة المصرية التي أكّدت على اتجاه التاريخ هذا وعزّزته، وساهمت في تغير موازين القوى واتجاهات الفكر والممارسة في الأقطار العربية الأخرى، وشجعت على انطلاق ثوراتها السياسية. ("تونس تفتح طريق الحرية" موقع الجزيرة نت، 13-01-2011)

لم يحصل ذلك بسبب تماثل الأفكار والثقافة، وإنما لتغيّر العوامل الداخلية والخارجية التي ذكرتها، وتقويضها الأسس المادية والمعنوية لنظم الحكم الأتوقراطية التي تم تعميمها على بلدان المنطقة العربية بأكملها في الحقبة الماضية، والتي أظهرت إفلاسَها في المبادرة بأي إصلاح، بالصورة نفسها تقريباً، في كل الأقطار. كانت تونس تفتح، بانتفاضتها الرائدة، طريق الحرية للعرب جميعاً.

ولكن كان من الواضح أن لهذه الانتفاضات أيضاً خصوصياتها، ولن تتبع المسارات ذاتها. فقد "شكّلت الثورة التي انطلقت من تونس خميرةً قويةً سوف تدفع إلى اختمار العجين العربي في كل مكان. إنما لن يكون هذا الاختمار منفصلاً عن نوعية العجين، والمناخ العام الذي يحيط به، وحرارة الجو والمجتمع، فحيث تكون العوامل ملائمةً ستنطلق الثورة على الفور، كما حصل في مصر وتتحول إلى ثورة شاملة. لكنها يمكن أن تبدأ بإرهاصاتٍ متعدّدة، وتستمر لوقت طويل في أقطار أخرى، كما أن من الممكن لبعض النظم أن تتعلّم من أخطاء غيرها، وتقوم ببعض الإصلاحات التي تبرّد الجو، أو تخفف من حرارة غليان المجتمع، وتؤجل الثورة أو تغير من نمط إنجازها. ما يوحدها ويجمع بينها هو تمحور فكرها وشعور فاعليها الرئيسيين على أجندةٍ تحرّريةٍ في جوهرها، مهما كانت الخطابات المشوشة، تضع حرية الفرد واستقلاله وكرامته وحقه في المشاركة والمساواة والعدالة في مقدمة المطالب التاريخية الجماعية، وتفتح مسار التحول الديمقراطي الذي طال انتظاره".

خلال أيام، انتشرت المسيرات الشعبية في كل المناطق كالنار في الهشيم، وانتقلت إلى العاصمة، لتهز عرش النظام، فقد زين العابدين بن علي لسانه، ولم يعد يعرف ماذا يقول. وأمام خطر المواجهة أو رحيل بن علي، اختارت بيرقراطية الدولة، كما هو منتظر، ترحيل الرئيس أو خلعه، والالتقاء مع تطلعات الجمهور الثائر وتطمينه. كان هذا النجاح الباهر للشعب التونسي في فرض الانتقال السياسي، من دون خسائر باهظة، كافياً ليقنع الشعوب المجاورة التي تحلم برفع النير عن رقابها بأن فرصتها قد حانت، وأنها على موعدٍ مع التاريخ.

انتقلت العدوى إلى مصر، لتعزّز الموجة الثورية العربية، وتصادق عليها وتعمّم نموذجها معاً، فأصبح ميدان التحرير الذي احتله الشعب أو حرّره (سيان) النموذج المحتذى لدى الثورات العربية الأخرى. وقد فقد في سبيل بنائه في الأقطار الأخرى، وفي مقدمها سورية، وفتحه كساحة لمداولات الشعب، وتأكيد إرادته في ممارسة حقوقه الأساسية، وفرض نفسه مصدراً للسلطة والشرعية والقانون، آلاف الشباب العرب حياتهم. لذلك عندما سألني صحفي عن انطباعي بعد تصريح الأسد إنه لن يكون في سورية انتفاضة، لأن الوضع فيها مختلف والانسجام عميق بين الشعب والحكومة، قلت: سورية كأخواتها سوف تدخل في الحراك ذاته. والواقع إذا كان هناك نظامٌ بلغ فيه العداء بين الشعب والحكم، كما ستظهر الأحداث لاحقاً، مبلغاً لم يعد يحتمل المزيد، فهو النظام السوري بالذات.

بدأت أولى إرهاصات ثورة السوريين في أواخر شهر شباط/ فبراير 2011، حيث احتشد تجار سوق الحريقة في دمشق احتجاجاً على المعاملة القاسية التي مارسها، كالعادة، عنصر شرطة ضد أحد تجار السوق، وصاغوا أول شعارٍ ينبض بروح الثورة القادمة، وهو "الشعب السوري ما بينزل" (لا يقبل الذل). ولم يتوقف الحشد إلا بعد قدوم وزير الداخلية والاعتذار من تجار السوق، في سابقةٍ من ضبط النفس عند ممثلي النظام، لم يعرفها السوريون من قبل.

ثم نظّم ناشطون آخرون مسيرةً في سوق الحميدية وفي الجامع الأموي في منتصف شهر آذار/ مارس، قوبلت بعنفٍ بالغ، وأُغلق المسجد على المصلين، لمنعهم من الخروج للتظاهر، وضربتهم الشرطة بالهراوات على رؤوسهم في حرم الجامع نفسه، لكن شرارة الثورة السورية سوف تنطلق بعد ثلاثة أيام 18 آذار/ مارس من درعا، حيث خرج الأهالي للمطالبة بتحرير أبنائهم من الشبان والمراهقين الذين أودعوا السجن بعد كتابتهم على جدارٍ عبارة "جاك الدور يا دكتور"، وشاعت الأنباء عن تعرّضهم للتعذيب. وعندما تجمع وجهاء الحي لمقابلة رئيس فرع الأمن العسكري، عاطف نجيب، ومناشدته تحرير أبنائهم، رفض طلبهم، وتقصد إذلالهم بالقول إن أبناءهم ذهبوا من غير رجعة، وأنهم إذا أرادوا بديلاً عنهم فما عليهم إلا أن يرسلوا نساءهم ورجال النظام سيتكفلون بالباقي.

بدأت المسيرات الأولى تضامناً مع معتقلي درعا من الشبان تحت شعار "يا درعا حنا معاك للموت". وأصبحت تتغذّى، فيما بعد، من تشييع الشهداء الذين كانوا يسقطون برصاص قناصة النظام في كل مرة بعدد أكبر، قبل أن تتبلور هوية الانتفاضة الحقيقية، وتتحول إلى ثورة شعبية واسعة، تضم شرائح واسعة ومتعدّدة من كل التيارات والطبقات والطوائف والمناطق والانتماءات القومية والدينية. وبالتالي أجندات خاصة كثيرة، يوحّدها حلم التحرّر من نظام الإقصاء والتمييز والإهانة المتعمدة والإذلال والحرب الدائمة، الذي حرم الناس من جميع حقوقهم، وفي مقدمها أمنهم وسلامة أبنائهم، وأغلق عليهم كل آفاق الأمل وأبواب المستقبل.

لم تُظهر الأحزاب السورية حيويةً تذكر في فترة انتقال السلطة من الأسد الأب إلى ولده بشار. وعلى الرغم من أن بعض النشاط قد دبّ في صفوف قادتها، إلا أنها عجزت عن استعادة المبادرة التي تولاها فنانون ومثقفون تشكل الحرية بمعناها البسيط، أي حرية التعبير والتفكير، شرطاً لإبداعهم، وبالتالي لوجودهم، ولذلك لم ينجح في ملء الفراغ الذي تركه انحسار ظل الطاغية سوى المثقفين الذين استغلوا ضعف السلطة الانتقالية، ليعبروا عن تطلعات الشارع ومطالبه. وبدلاً من التظاهرات السياسية المرتبطة بالتنظيمات الحزبية، أبدع المثقفون ظاهرة المنتديات الفكرية التي هي منتديات تعبيرٍ وتواصلٍ، وتداولٍ للرأي بين السوريين ومناقشة الخيارات المطروحة على المجتمع.

لكن ربيع دمشق الذي سبق الانتفاضة بعقد كان قد أفرز مجموعةً من المثقفين والناشطين المتحمسين الذين أثاروا من خلال نشاطاتهم في منظمات المجتمع المدني، وكتاباتهم النقدية، انتباه قطاعاتٍ مهمة من الرأي العام في المدن، وحتى في بلدات وقرى سورية بعيدة، وخلقوا وسطاً فكرياً سياسياً جديداً أكثر حيويةً وغنًى وتفتحاً من الوسط السياسي والفكري الذي طبع مجتمع الأحزاب السياسية التقليدية. وقد واكب نمو هذا الوسط السياسي المدني الجديد خروج دفعاتٍ من السجناء الشباب القدامى، من الشيوعيين والماركسيين السابقين الذين قضوا سنواتٍ طويلة في السجون منذ أحداث 1980، وكذلك خروج بعض الاتجاهات الإسلامية من قوقعتها الثقيلة، وسعيها إلى التفاعل مع قوى المعارضة السياسية الأخرى وأطيافها، بعد تجربة العيش المشترك في سجون النظام، داخل تكتل الأحزاب الذي أطلق عليه اسم إعلان دمشق المذكور سابقاً.

ومما لا شك فيه أن نخبةً جديدةً من الناشطين الشباب، الذين جمعوا بين الاهتمامات السياسية والتطلعات الثقافية التي كانت قد تشكلت في سياق أحداث ومواجهات ربيع دمشق، هي التي انتزعت زمام المبادرة من البداية في قيادة الثورة السورية بالمعنى البسيط للكلمة. ما وحّد صفوف هذه النخبة ونظمها، في ما وراء انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية، تفاهمها التلقائي على أجندةٍ واحدةٍ، هي انتزاع الحريات والعمل من أجل إسقاط الديكتاتورية. وكان هذا في الواقع ثمرة الجهود التي بذلتها فئةٌ من المثقفين السوريين والعرب خلال العقود الثلاثة السابقة، لإخراج الحياة الفكرية والسياسية من الإحباط وانسداد الآفاق الذي عمّ النخب الاجتماعية، على إثر فشل الحركة القومية التي كانت محل استثمارات تاريخية كبيرة، وزوال الأوهام الوردية التقدّمية الاشتراكية والشيوعية، التي أجهز عليها انهيار النظم السوفياتية، وانكشاف فساد نماذجها الاجتماعية والاقتصادية. كان لهذه النخبة الجديدة التي تعمدت في حوارات ومواجهات ربيع دمشق، على الرغم مما تعرّضت له فيما بعد من صنوف الضغط والترويع والاعتقال، الدور الأول في احتضان بذور ثورة آذار/ مارس 2011، والدفع بها، وتنسيق أعمالها، وصوغ شعاراتها في أشهرها الأولى.

لذلك لم تظهر، في المرحلة السلمية الأولى من الثورة، الآثار الخطيرة لافتقار الحقل السياسي السوري إلى هياكل العمل التنظيمية. واستطاعت النخبة الشابة أن تتجاوز تحدياتٍ كثيرة طرحتها المسيرات الشعبية التي كانت عفوية بامتياز. ساعدها على ذلك بالتأكيد توسع انتشار وسائط التواصل الاجتماعي الجديدة، واكتشاف إمكاناتها، واستخدامها للقيام بمهام التواصل والتنسيق وتوحيد الشعارات وإطلاق المبادرات التي تحققت معظمها في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، عبر شبكاتٍ افتراضيةٍ سياسيةٍ، أهمها لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة، واتحاد التنسيقيات، ومجالس قيادة الثورة وغيرها. بل لقد كانت هناك أصوات كثيرة ترى في هذه العفوية الشعبية ميزةً ينبغي تشجيعها، وتنظر إيجابيا إلى غياب القيادة السياسية، أو على الأقل، قيادة الأحزاب والقوى التقليدية فاقدة الصدقية.

لكن، أمام تصاعد عمليات القمع الدموي للناشطين، والتحدّيات المتزايدة التي أصبحت تواجهها التظاهرات الاحتجاجية، لم تعد شبكات التنسيق الداخلية الافتراضية كافيةً للرد على حاجات تنظيم الاحتجاجات وحمايتها وتوجيهها، كما لم يعد العمل السياسي يقتصر على التوافق على الشعارات، وتحديد أسماء جمعة التظاهرات، وصارت الحاجة ملحةً بشكل أكبر لوجود قيادة سياسية تعمل على تثمير تضحيات السوريين وتحويلها إلى إنجازات سياسية، وتؤمن الاعتراف بالانتفاضة الثورية كتعبير شرعي عن حقوق السوريين، والدفاع عنها وعن نشاطاتها ضد تغوّل النظام، وتأمين الدعم المتعدّد الأشكال لها، وتنسيق علاقاتها مع القوى العربية والدولية والضغط من أجل تخفيف العنف الواقع على الناشطين. وكان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو النخبة المثقفة الجديدة التي نشطت وتبلورت خلال ربيع دمشق، وإلى الأحزاب التي عملت إلى جانبها، وبشكل خاص تكتل أحزاب إعلان دمشق وأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب اليسارية الديمقراطية الأخرى.

هذه كانت قراءتي للوضع. وتوجهت، منذ الأسبوع الأول لاندلاع الاحتجاجات، إلى الاتصال بشخصيات هذا الوسط السياسي الذي أنتمي إليه، لحثه على العمل لاحتضان الثورة الشبابية ودعمها وصوغ أجندة وطنية جامعة، تتوحد من حولها القوى المختلفة المنخرطة في عملية التحول، وهي أغلبية المجتمع، وتعزّز الخيار الديمقراطي، وتحول دون الانجرار إلى طريق العنف الذي كان من الواضح أن النظام يدفع إليه لنقل الصراع إلى ساحةٍ يتمتع فيها بتفوّق مطلق، ويمكنه من خلالها نزع الشرعية عن حركات الاحتجاج الشعبية، وتسويد صفحتها، أمام الرأي العام الوطني والعالمي.

كان الأمر يبدو لي بديهياً لا يحتاج إلى نقاش. وكنت واثقاً من أن ما يجري من أحداثٍ عظيمةٍ كان كفيلاً بأن يزيل جميع الخلافات القديمة، ويدفع إلى تجاوز الحساسيات الشخصية، ويشجع العناصر المحدودة العدد أصلاً، ممن اختبروا، إلى حدٍّ أو آخر، العمل السياسي، ولديهم معرفة بالمجتمع، ومقدرة، مهما كانت ضعيفة، على التنظيم، على عدم النظر إلى الخلف. ولمعرفتي العميقة ببنية هذه التجمعات الناشطة السورية، السياسية والثقافية، وحساسيات أفرادها الشخصية، حاولت أن أخفّف الحمل إلى أقصى ما يمكن، فاقترحت تشكيل هيئة تنسيق تشمل الجميع، وإن لم يكن فلجنة مبادرة تنسق فيما بين القوى والشخصيات المعارضة، وهو أضعف الإيمان. وهذا ما اقترحته أيضاً بعد سنواتٍ على الفصائل العسكرية، بعد أن فشلت جميع أشكال التعاون فيما بينها، ولم تنجح به أو تقبل بتجربته أيضاً، مما سأذكره لاحقاً.

لكن معجزة حصول اتفاق سياسي بين الأحزاب والقوى والتجمعات والشخصيات الناشطة في الداخل لم تحصل. وبعد وعودٍ كثيرة ومماطلة مستمرة، أعلنت المعارضة التي سيطلق عليها فيما بعد داخلية، بكل مكوناتها السياسية والثقافية والنشطائية، عن إفلاسها. وبدلاً من الخروج بتكتلٍ جامعٍ وقيادةٍ سياسيةٍ وطنيةٍ تشكل رافعة للثورة وحاملاً لها، خرجت بتكريس انقسام نهائي سيقصم ظهر الثورة، ويجعل صراع المعارضة في ما بينها أقوى من صراعها مع خصومها، فبدلاً من هيئة التنسيق التي انتظرها السوريون لتوحيد موقف القوى المعارضة جميعاً، ومن هنا أهمية تنسيقها، خرجت هيئة تنسيق "انفصالية" تضم مجموعة من الأحزاب والتيارات والشخصيات التي لا يوحدها سوى معارضتها "إعلان دمشق" الذي بقي خارجها. وهي في الواقع إعادة إنتاج للتجمع الوطني السابق، بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، لكن مع إضافات مهمة، هي انضواء العديد من الشخصيات السياسية الثقافية المعروفة تحتها، والأخطر من ذلك بالنسبة إلي، تعييني من دون استشارتي المنسق العام للهيئة في بلاد المهجر، أي في الخارج. (تأسست هيئة التنسيق الوطنية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أي بعد سبعة أشهر من انطلاق الثورة السورية، على أثر فشل إعلان دمشق والتجمع الوطني الديمقراطي في الخروج باتفاق لتشكيل جبهة معارضة موحدة. وقد ضمت الهيئة، إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية عديدة، أحزاب: الاتحاد السرياني، الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، العمل الشيوعي السوري، البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي، تجمع اليسار الماركسي، حركة معاً من أجل سورية حرة ديمقراطية، اليساري الكردي في سورية، الاتحاد الديمقراطي، الديمقراطي الكردي في سورية، حركة الاشتراكيين العرب).

وأمام تفاقم عمليات العنف والقتل الممنهج للناشطين بالعشرات كل يوم، ومخاطر انجراف الثورة نحو العنف، وقع طلب الهيئة مني أن أمثلها في المهجر، وأكرس انقسام المعارضة، الذي لم أكفّ عن العمل ضده، عليَّ كالصاعقة، وكان، بكل المعاني، فضيحة المعارضة الداخلية الأولى. وحتى لا أزيد في إحباط الناشطين، نشرتُ بياناً على مدوّنتي أعتذر فيه عن قبول التكليف المقترح، وأعبر عن سحب ثقتي بالمعارضة التقليدية: "غنيّ عن القول إن التزامي الأول والأكيد كان وسيظل بثورة الشعب والشباب السوري الذي أظهر بطولة فائقة في الدفاع عن حضوره وحقوقه ومبادئه". وإنه "في اعتقادي، لا توجد هناك قوة أخرى يمكن المراهنة عليها من أجل فرض التغيير الديموقراطي، وتخليص الشعب والبلاد من كابوس النظام الحالي، ووقف العنف وعمليات التنكيل بالسوريين سوى القوة التي تمثّلها تنسيقيات الشباب التي تمثّل الطليعة الحقيقية للثورة السورية الراهنة. أما المعارضات الحزبية وغير الحزبية فهي مجرد قوى رديفة ومكملة، ليس لها أي وصايةٍ سياسية أو معنوية، ولا يحق لها أن تفرض أي حلٍ يتعارض مع ما يتفق ومطالب شباب هذه التنسيقيات التي قدمت، ولا تزال تقدم، أعظم التضحيات لتحرير البلاد من طاعون الاستبداد والفساد". وكانت هذه الحادثة مناسبة لتوضيح موقفي بأنني لن أشارك في أي تشكيلٍ ما لم يكن شاملاً للجميع، ولن أقبل بالعمل مع فريقٍ وطني ضد آخر. وكما توقعت، لن يمر وقت طويل قبل أن يتحول الاختلاف في التوجه بين الهيئة والإعلان إلى تنابذٍ وانقسامٍ ثم تنافس ونزاع، بعد تبني التكتلين خطين مختلفين في إدارة الثورة وقيادتها، خط التصعيد ضد النظام لإجباره على التنازل وخط الحوار والتفاهم معه على التغيير كما عبر عنه بيان الهيئة.

بينما كانت المعارضة الداخلية من سياسيين ومثقفين تتابع مناقشاتها التي لم تثمر، كان الشارع السوري في الداخل والخارج يغلي، من أجل الخروج من الفراغ، وإيجاد أي شكل من أشكال التمثيل للثورة، والتعبير عن هويتها وأهدافها. ودارت خلال الأشهر الستة أو السبعة التالية لانطلاق الثورة معركة سياسية، أو بالأحرى منافسة قوية بين التيارات والقوى والشخصيات لقيادة الجهود الرامية إلى تشكيل الإطار القيادي الوطني المنشود.

جاءت أول المحاولات، أو المشاريع، من لدن رجال أعمال سوريين، لديهم من دون شك ثأر مستحق مع النظام. وبسبب تدخلاتي السياسية المتعدّدة على القنوات الفضائية وتواصلي مع الناشطين عبر صفحتي الاجتماعية التي استقطبت اهتمام قطاعات واسعة من رأي جمهور الانتفاضة، وجعلت من موقفي من المؤتمرات المتعاقبة مؤشّراً على جديتها أو لا جدواها، طلب مني بعضهم الإشراف على مؤتمرٍ لجمع المعارضة وتوحيدها لتمثيل الثورة. لكنني، بعد التفكير المعمق، اعتذرت، لأنني كنت لا أزال أراهن على تشكيل جبهة قوية وجامعة في الداخل، ومن قِبل القوى السياسية الرئيسية المنظمة من جهة، وشكّي في إمكانية أن تنجح عملية التجميع على عجل لكتلةٍ من أفرادٍ لا يعرفون بعضهم، وليس لديهم خبرة سياسية في تشكيل قوة متسقة وقادرة على أن تقوم بالمهمة من جهة ثانية. وعقد المؤتمر بالفعل في أنطاليا في تركيا من دون أن يحقق أي نتائج ملموسة (عُقد في 1 حزيران/ يونيو 2011 تحت شعار المؤتمر السوري للتغيير، وشارك فيه نحو 300 شخص، يشكلون خليطاً من الناشطين وبعض ممثلي الأحزاب المعارضة المعروفة، إضافة إلى تنظيمات وشخصيات كردية وممثلي عشائر)، لكنه فتح طريق المؤتمرات السورية على مصراعيه، فعقد مؤتمر آخر في بروكسيل جمع عدداً كبيراً من المعارضين بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين (6 حزيران/ يونيو 2011، شارك فيه نحو 200 شخصية سورية معارضة تعيش في الدول الأوروبية). وفي 27 من الشهر ذاته، وبمشاركة نحو 200 شخصية من المعارضين المستقلين والكتاب والأدباء والإعلاميين والفنانين وغيرهم، حاولت معارضة الداخل أن تفتدي فشلها، وتقوم بتجربة ثانية للتفاهم، فعقدت "مؤتمر سميراميس" في دمشق تحت شعار: سوريا للجميع، في ظل دولة ديمقراطية مدنية. وكان أول مؤتمر علني تعقده المعارضة في الداخل. ثم تبع ذلك مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي كان من المفترض أن يعقد في الوقت نفسه، في إسطنبول وفي منطقة القابون بدمشق، لكن الداعين اضطروا إلى إلغاء اجتماع القابون، بعد أن هاجمت قوات الأمن السورية المسيرات السلمية في المدينة بالرصاص، وأسفر الهجوم عن سقوط 12 شهيداً. (عُقد في 16 تموز/ يوليو في إسطنبول بمشاركة أكثر من 300 معارض سوري، وكان من منظميه الرئيسيين مجموعة عماد الدين رشيد، تحت رئاسة القاضي هيثم المالح). ومن هذه المؤتمرات ملتقى الوحدة الوطنية الذي عُقد في القاهرة، وضم ممثلين عن قوى وأحزاب وتنسيقيات وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج (9 أيلول/ سبتمبر 2011 وبحضور نحو 100 مشارك). كما عُقدت لقاءات أخرى أقل أهمية، ومن بينها مؤتمر حزب الحداثة والأحزاب العلمانية في باريس، الذي سبق في تأكيد رسالته كثيرين ممن يدعون اليوم إلى العودة إلى العمل على محور تجميع العلمانيين في قوة واحدة.

لم تكن نتائج هذه المؤتمرات والاجتماعات أفضل من نتائج اجتماع أحزاب المعارضة الداخلية، ولم تترك أثراً كبيراً، لا على الناشطين، ولا على الرأي العام السوري والعالمي. والواقع أن جميعها فشلت في أن تعقد جلسة ثانية بعد تأسيسها، قبل أن تدخل في عالم النسيان؛ فقد انعقد معظمها في مناخ التسابق على سد الفراغ، والانفراد بالمبادرة، بدلاً من تكوين لجنة وطنية تحضيرية، تنسّق لإشراك الجميع، وذلك بهدف قطع الطريق على المبادرات المحتملة الأخرى، والتحكم بقائمة المدعوين، ومن ثم ضمان الهيمنة على التشكيل المعارض المنشود.

بموازاة تفاقم عنف النظام، وسقوط عشرات الضحايا كل يوم، كان من الطبيعي أن يزيد الضغط الشعبي من أجل ملء الفراغ، ووضع الجميع، والمثقفين بشكل خاص، كما حصل من قبل في حقبة ربيع دمشق، أمام مسؤوليةٍ كبيرة. فقد ترك غياب القيادة السياسية، بعد ستة أشهر من الثورة وأكثر من ستة مؤتمرات ولقاءات، المتظاهرين السلميين من دون أي غطاء سياسي أمام آلة القمع، وأعطى النظام فرصاً أكبر لاستجماع قواه، والانقضاض على المسيرات الشعبية، وشجّعه على استخدام الأساليب الوحشية، وزاد من نزوعه إلى تطبيق استراتيجية حرف الصراع عن محوره السياسي، والدفع في اتجاه إغراق الثورة في حرب أهلية طائفية.

وقد بلغ اليأس عند شباب الثورة وتنسيقياتها درجةً دفعت ضياء دغمش (ناشط سياسي) إلى الإعلان من قناة الجزيرة في 30 آب/ أغسطس 2011 عن إنشاء مجلس انتقالي، بمبادرة من الناشطين وبعض التنسيقيات، سمى فيه 94 معارضاً سورياً، من مختلف الطوائف والقوميات السورية، أعضاء، وكلفني باسم ناشطي الثورة برئاسته، ودعوة أعضائه للاجتماع، من دون مشورة أحد. (الإعلان من على شاشة التفلزة عن هذا المجلس الانتقالي يشكل رداً على الذين حاولوا أن يجعلوا من المجلس الوطني محاولةً لانتزاع المعارضة السياسية القيادة من التنسيقيات. فعلى الرغم من قدراتهم الإبداعية الكبيرة التي أظهروها في قيادة النشاطات الميدانية، وتنظيم التظاهرات والمسيرات، وبلورة التكتيكات اللازمة لمواجهة آلة القمع والقتل، لم يكن بوسع الناشطين الميدانيين، في الشروط التي كانوا يعملون فيها، إنتاج أي قيادة سياسية مركزية، خصوصا أن وجودهم كان يكاد يقتصر على الحضور في شبكات التواصل الاجتماعي. من هنا، أصبحت مسألة توحيد المعارضة ودمجها مع ممثلي التنسيقيات تساوي مسألة إيجاد قيادة سياسية للثورة).

وعلى الرغم من اعتذاري، أخذتُ المبادرة على محمل الجد، وأدركتُ درجة اليأس التي وصل إليها الناشطون أمام تقاعس النخبة السياسية والثقافية وتردّدها، وعمق الهوة التي تفصل الناشطين الميدانيين عن القوى السياسية المعارضة التي تغرق في التفاصيل الصغيرة، والعجز المخجل الذي أظهرته الطبقة السياسية السورية عموماً في مواجهة تحدّي حمل مسؤولية قيادة الثورة، وتأطير شبابها، وتقديم غطاء سياسي جدي يساعد على تقديم الحماية للشباب المعرّضين للقتل والتعذيب، وعلى بلورة المواقف الداخلية، وبناء التحالفات الخارجية.

برهان غليون