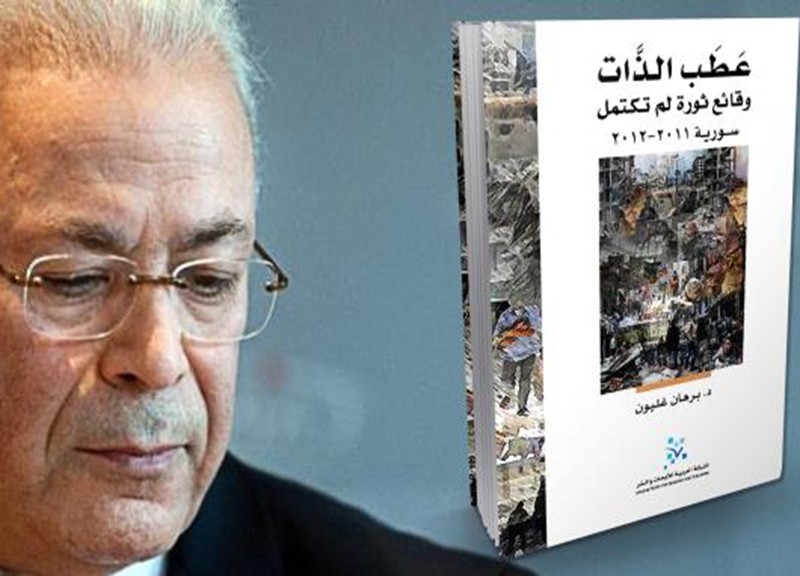

يصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في بيروت بعد أيام، كتاب المفكر والأكاديمي، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، "عطب الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل.. سورية 2011 - 2012" في 528 صفحة، ويتضمن إطلالةً على لحظة الثورة السورية، ومقدماتها وجريانها، من خلال شهادة نقدية مباشرة، يطرحها غليون، بشأن الأداء العام لشخصيات وقوى وفاعليات وفصائل، وسياسيين وناشطين ومثقفين في المعارضة السورية.. ينشر "العربي الجديد" أجزاء من الكتاب.

على الرغم من كل ما حصل، وكان قاسياً، بشكل خاص، على ناشطي ربيع دمشق، المسجونين والملاحقين، كان يخامرني دائماً الشعور بأننا نجحنا في إشعال شمعة، وثني ذراع النظام، وفرض المعارضة العلنية أمرا واقعا، حتى مع استمرار الاعتقالات. وكنت حريصاً على ألّا أقطع زياراتي لدمشق، وألّا أتخلى عن متابعة النشاط الفكري والسياسي، إلى جانب المعارضة الوليدة، المكوّنة أساساً من مثقفين وأطباء ومهندسين وطلبة متميّزين، ومتحمسين للعمل، ومستعدين للتضحية، كما لم يحصل أن رأيت ذلك من قبل. وكنت لا أوفر فرصةً تسمح لي بالمساهمة في تعزيز حضور المعارضة، وتأكيد وجودها. وفي هذا السياق، قبلت المشاركة في كتاب للحوار الوطني حول راهنية الديمقراطية، حدثني عنه شاب خرج حديثاً من السجن، وأراد أن يبدأ به تأسيس دار نشر جديدة سماها "بترا" (أصبح صاحب دار النشر لؤي حسين، بعد الثورة، رئيساً لفريقٍ وقف بين النظام والمعارضة أطلق عليه اسم "تيار بناء الدولة"). وكي أستفيد من المبادرة، وأوسّع نطاق تأثيرها، اتفقت معه على أن أتوسّع في مساهمتي في الحوار، لتطال موضوعات أشمل، وتصدر في كتاب مستقل. وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 2003 بعنوان "الاختيار الديمقراطي في سورية". وقد طرحت فيه المسائل الخلافية التي تعوق التوصل إلى تفاهمٍ بين الناشطين السوريين، ومن بينها وضع اليسار والعلمانية والأصولية الإسلامية والطائفية والأقليات والمواطنة والدولة الديمقراطية والعقد الوطني والمصالحة الوطنية والمواطنة.

كنت أعتقد أن المهمة الرئيسية التي كان علينا، نحن المثقفين، إنجازها في معركة التحرّر والتحول السياسي التي أصبحت حتميةً، تشجيع الأحزاب والقوى السياسية والناشطين على الخروج من السرية، وفرض فكرة وجود معارضة على النظام، ومساعدتهم على تجاوز خلافاتهم، وتذليل العقبات التي تحول دون تشكيل قطبٍ ديمقراطيٍّ، يضم الجميع. وانصب جهدي الرئيسي على التقريب بين أبرز شخصيتين، كان لهما التأثير الأكبر على مصير المعارضة، أو بالأحرى على انقسامها، بعد جمال الأتاسي الذي قاد المعارضة السورية حتى وفاته، في إطار التجمع الوطني الديمقراطي، خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، بينما كان رياض الترك لا يزال نزيل السجون. (كان جمال الأتاسي 1922 - 2000، أبرز شخصيات المعارضة في السبعينيات، من المؤسسين الأوائل، مع ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، لحزب البعث العربي الاشتراكي. تحول إلى الناصرية بعد الوحدة السورية المصرية، وأصبح أحد أهم قادتها. طبيب نفسي ومفكر حاول المشاركة في الجبهة التقدمية التي شكلها الأسد الأب بعد استلامه السلطة، أملاً بتدشين حقبة من التعددية السياسية، لكنه سرعان ما انسحب منها بعد أن رفض الأسد تغيير المادة 8 من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، وبقي حتى وفاته زعيماً للمعارضة. وقد حل حسن عبد العظيم محله في قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي الناصري، وكذلك في قيادة التجمع الوطني التقدمي الذي ضم معظم تشكيلات المعارضة اليسارية والليبرالية السورية في ذلك الوقت. واتخذ رياض الترك الموقف ذاته من جبهة الأسد التقدّمية، واضطر نتيجة ذلك إلى الدخول في السرية، إلى أن اعتُقل عام 1981 وبقي في السجن حتى عام 1998، قبل أن يعاد اعتقاله في عهد الأسد الابن عام 2001 ليخرج بعفو خاص أواخر عام 2002).

كان رياض الترك ابن مدينة حمص، وقائد الانشقاق الشهير والجريء في السبعينيات من القرن الماضي داخل الحزب الشيوعي السوري، المقرّب من الاتحاد السوفياتي، ضد زعيمه التاريخي، خالد بكداش، كان صاحب شخصية فريدة، تجمع بين التواضع والبساطة الشعبية والصلابة السياسية إلى حد التصلب. وكان رجل مبادئ، أفنى حياته في سبيل قضيته، وتبنّى، بعد خروجه من السجن الطويل، على الرغم من شيوعيته، قضية الديمقراطية، أو بالأحرى أطروحة إسقاط النظام الطاغية بأي ثمن. وكان، عدا عن ذلك، رجلاً شجاعاً لا يخشى شيئاً، ولا يهاب المغامرة، يعيش جل وقته تحت الأرض، لكنه لا يخاف التحليق في الفضاءات الشاهقة، جاهزاً دائماً للعراك، والسير على حافّة الهاوية. رجل راديكالي في دمه، وعدو لا يضاهى لنظام الأسد الذي أودعه الزنزانة المنفردة سنواتٍ طويلة، من دون محاكمة ولا سؤال. لكنه كان، في الوقت نفسه، وفي العمق، رجلاً قاسياً لا يرحم مساعديه، ولا منافسيه أبداً، أوتوقراطياً نموذجياً، ووسواسياً مسكوناً بالظنون، لا يطمئن لأحد، حتى نفسه. وقد أطلق عليه أنصاره اسم مانديلا سورية، لما تمتع به من صلابة مبدئية، وما قضاه من سنوات طويلة في السجون السورية، وإن كنت أرى في المانديلية القدرة على التسامح والمصالحة التاريخية، والتطلع إلى المستقبل، وقوة الانتصار على الذات، وتجاوز الأحقاد وعذابات الماضي من أجل الآخرين، أكثر من الإشارة إلى صلابة العزم، والقدرة على التماسك في سجون الإذلال والمقاومة الشرسة للظلم العاري.

منذ خروجه من سجنه الطويل عام 2000، رفع رياض الترك سقف المعارضة أعلى ما يمكن، عندما أطلق عبارته الشهيرة: "مات الديكتاتور"، التي وقعت كالهزة الأرضية على نظامٍ اعتاد الناس أن يتحدّثوا عنه بصوت منخفض، حتى عندما لا يريدون انتقاده، خوفاً من التأويل المغرض لكلامهم. كان ذلك التصريح بمثابة شعار المرحلة، وإشارةً إلى إطلاق معركة الحريات العامة. واستكمله بعد التدخل الدولي في العراق، وإسقاط نظام صدام حسين، بتصريح لا يقل جرأة عن الأول، عندما قال إن التدخل وضع العراق على عتبة الصفر، بعد أن كان تحت الصفر. ما فُسِّر من اليساريين والديمقراطيين بأن كل الوسائل مشروعة للتخلص من الاستبداد، بما فيها التدخل الدولي. وهو ما يعادل الكفر في نظر اليسار الماركسي والقومي الذي كان يسيطر على الساحة السياسية. وسوف يجد هذا الموقف صداه في الصراع داخل صفوف المعارضة والمجلس الوطني في نهاية عام 2011.

أما حسن عبد العظيم الذي احتل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي مكان الراحل جمال الأتاسي، فقد كان عكس سلفه تماماً. من ريف دمشق، مغموس بثقافة الأرض، رجل متأنٍّ بطيء الحركة، حيسوب، يكره المخاطرة، مهما كانت، ويفضل السير بمحاذاة الجدار، ويتجنب المعابر غير المطروقة والشعاب الصعبة. إصلاحي، يكره العنف والمواجهة، يبحث عن الحلول الوسط و"تحت الوسط"، ويمارس التقية إلى هذا الحد أو ذاك، كي يضمن الاستمرار والعمل السياسي، في كل الظروف، ويبرع في تدوير الزوايا إلى حد التواطؤ. لكنه كان، في الوقت نفسه، وفي هذه السمة، يلتقي مع رياض الترك، رجلاً عنيداً ومتمسّكاً بقوة بالسلطة والقيادة، وغير مستعدٍ للتنازل عنها لأحدٍّ بأي ثمن. كان كل ما يتصف به شخصياً يضعه في تناقضٍ قاطعٍ مع منافسه وخصمه رياض الترك.

هكذا بدأت تتبلور، منذ ولاية الأسد الابن عام 2000، معالم حقبة سياسية جديدة، مختلفة تماماً عما سبقها من مواتٍ، اختفى بسببه أيُّ فكرٍ أو عمل سياسي. ومنذ البداية، تخبط الأسد الصغير في تحديد أسلوب مواجهته لحركة المطالب الديمقراطية الصاعدة، وتردّد بين إظهار التجاوب مع مطالب النخبة المثقفة والسياسية، لنيل قبولها والتحرّر من عباءة الوراثة العائلية، أو القمع الوحشي لردع الناشطين، قبل أن تتنامى أوهامُهم وأحلامهم بالتغيير، ويصبح من الصعب سد الثغرة التي يفتحونها. وفي ثنايا هذا التخبط الاستراتيجي والتردد السياسي، ولدت حركة ربيع دمشق، وما شهدته من إطلاق نشاط سياسي، لم يكن الحكم الجديد ينتظره. لقد بدأت "مملكة الصمت"، أو سورية حافظ الأسد، كما وصفها رياض الترك، في إحدى أكثر تعبيراته إيحاء، تفقد صمتها وتستعيد لغتها.

اصطفّ وراء رياض الترك الرديكاليون والناقمون والباحثون عن التميز في تحدي السلطة القائمة، والاحتجاج عليها، بصرف النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بل ربما كان أكثرُهم أقرب إلى الاتجاهات اليمينية الإسلامية والليبرالية. ووقف وراء عبد العظيم ذاك الطيف المتردّد الذي يهاب المواجهة والمغامرة، من أصحاب التوجهات القومية أو اليسارية أو الإسلامية، الذي يعتقد أن جميع الخيارات المطروحة سيئة، فالارتماء في معركة انتزاع الحريات الديمقراطية يمكن أن يتحوّل إلى تضحياتٍ مجانيةٍ لمصلحة منافسيهم، بينما لا يعني الاستمرار في الصمت، مع اليأس المطلق من إمكانية إصلاح النظام، سوى التسليم بالأمر الواقع والانتحار السياسي.

والمدهش أن رياض الشيوعي، على الأقل في الأصل والتكوين الفكري والنفسي والتربية السياسية، يبدو كأنه طلّق اليسار، من أجل التحالف مع الليبراليين، بل والإخوان المسلمين، بروحٍ براغماتية صرف. أما الثاني الذي مثّل دائماً القوى القومية الشعبوية ذات التوجهات الإسلامية والمحافظة، فقد أصبح أكثر جاذبيةً لأصحاب التوجه اليساري، وضم تحت جناحه، في تجمعه الوطني الديمقراطي، منظمات وشخصيات ماركسية عديدة، أظهرت تشككاً وتردّداً في الانخراط في الحركة الشعبية، خوفاً من أن تساهم في "مساعدة" التيارات الإسلاموية على نيل الشرعية.

كان هذان الرجلان قطبي المعارضة السياسية ومشكلتها في الوقت نفسه. وهي ليست، كما هو واضح، مشكلة طبائع شخصية متنافرة فحسب، وإنما، بالتوازي معها، مشكلة تباين عميق في المناهج، واستراتيجيات العمل السياسي، لا يقلّل من أثرها انتماؤهما إلى محيط الفكر اليساري والقومي الديمقراطي ذاته، فقد كان اجتماعهما صعباً، وتفاهمهما مشكلاً، وبدا في النهاية مستحيلاً. يتهم رياض الترك دائماً حسن عبد العظيم بالتعامل مع المخابرات، بل بالعمل معها، بينما يشكو عبد العظيم من تهجم رياض الترك وعدوانيته، ويرفض الحوار معه. والواقع أن المعارضة السورية فقدت برحيل جمال الأتاسي شخصيةً توافقية استثنائية، ورجلَ ثقةٍ شكّل عنصر توازنٍ لا يعوض في صفوف معارضة منقسمة بين الراديكالية والانتهازية؛ فقد كان الأتاسي توليفةً ناجحةً من الشخصيتين، رجلاً يتسم برجاحة العقل والاتزان، وفي الوقت نفسه، بالمرونة والشجاعة اللازمتين للتقدّم والتراجع عند الحاجة معاً.

حسن عبد العظيم ورياض الترك

ولا شك في أن المعارضة أصبحت، منذ رحيل جمال الأتاسي، ضحية صراعهما، وتعارض شخصيتيهما وكراهيتهما المتبادلة، التي عكست، فيما وراء الانقسام السياسي والأيديولوجي وأسلوب العمل، التعارض في مزاجيهما، وحساسياتهما الشخصية، ونفورهما المتبادل الذي يختلط فيه تباين الثقافات المحلية، الريفية والمدينية، بالصراع على الزعامة السياسية، ويُخفي عدم ثقة متأصلة بين فئات المعارضة وشخصياتها، لكنه يعكس، في نظري، حجم الدور الذي تلعبه الأهواء في توجيه خطى رجال السياسة في مجتمعاتنا، وضعف الحسابات والعوامل السياسية العقلانية، والاستعداد لوضع الحساسيات الشخصية والاعتبارات الذاتية فوق المصالح العليا الوطنية أو الديمقراطية.

وقد دفعتني الظروف إلى أن أكون وسيطاً بينهما، بعد فشل تكتل "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي"، وتجميد حسن عبد العظيم عضوية حزبه فيه، واتهامه رياض الترك وزملاءه بشن الحرب عليه. وكان عبد العظيم قد بادرني، في أثناء إحدى زياراتي دمشق، بالحديث في الموضوع، واشتكى لي سلوك رياض وأنصاره. وتحدثت مع رياض الذي تعرّفت عليه بعد خروجه من السجن الطويل في 2000، وأصبحت ألتقيه بشكل منتظم، وأحياناً يومي، في حمص، حيث نسكن في الحي نفسه تقريباً، خلال عطلتي الصيفية، ونشأت بيننا علاقةُ صداقةٍ حقيقيةٍ وثقة متبادلة، وما كان ينشر نص له أو للحزب من دون أن يعرضه علي، ويأخذ رأيي فيه. لكن رياض ما كان مستعدّاً للنقاش في مسألة شكّه بعلاقة غريمه عبد العظيم بأجهزة الأمن. وعلى الرغم من محاولاتي العديدة، لم أنجح في إقناعه بقبول التعامل معه، ولم يقتنع بأن حسن، كما كنت أتصور، وكما ظهر بعد الثورة بوضوح، ضعيفٌ بالفعل تجاه الأجهزة الأمنية، وهو مستعدٌّ لتحمل الإساءة والأذى من أجهزة المخابرات، لكنه غير مستعد بأي حال لتحمل فكرة الاعتقال، إنما لا يلغي ذلك أنه كان معارضاً حقيقياً، وليس رجل أمن مدسوساً على المعارضة. وعبثاً حاولت أن أقنع رياض بأننا لا ينبغي أن نقصر نشاطنا وتجمعنا على الذين لا يهابون الموت، فهم بالضرورة قلة، وأن ننفتح على جميع العناصر التي تريد بالفعل، بوسائلها السلمية أو المعتدلة، أن تعمل من أجل الديمقراطية، ونستفيد من اعتدالها نفسه في المداورة السياسية.

والواقع أن رياض الترك، أبرز وجوه المعارضة السياسية السورية بعد رحيل جمال الأتاسي، لم يكن مستعداً للتعاون مع من لا يشاطره الرأي بتفاصيله، في العلاقة مع النظام. وكان يشعر، بسبب ذلك، أن الإسلاميين أقرب إليه سياسياً من اليساريين الآخرين، قوميين كانوا أو ماركسيين، الذين لا يعتبرون أن المهمة الأولى للمعارضة هي القضاء على نظام الأسد، وبأية وسيلة كانت. لذلك، على الرغم من الكاريزما التي كان يتمتع بها، من دون شك، لم ينجح في أن يكون عامل توحيدٍ وتجميع وتكتيل للمعارضة، بل حتى عامل استقطاب داخل حزبه ذاته، واستعدى خيرة الكوادر التي حمت الحزب، وقادته خلال مرحلة التيه الكبير، وفي الفترة الأقسى من حكم حافظ الأسد، لقاء تضحياتٍ شخصيةٍ لا تقدر بثمن. (من أبرزهم عبد الله هوشة ومازن عدي. وكنت قد التقيتهما مراتٍ في أواخر التسعينيات، خلال فترة عملهما السري. وكانا من أنشط الإطارات الحزبية. وحسب ما خلد في ذهني من انتقادات رياض لهما تبعيتهما، كما كان يعتقد، لجمال الأتاسي، خلال فترة اعتقاله في الثمانينيات، وشكّه بولائهما الكامل).

وكانت طريقته الودية والمتواضعة في اكتساب الأصدقاء والمحبين نوعاً من السحر الذي يُخفي تحته نزعةً عصبويةً ضيقةً، هي النقيض المباشر لروح التجميع والتأليف والتوليف بين الأفراد والجماعات، والتي من دونها لا يمكن بناء قوى مؤثرة ومحرّكة اجتماعية وسياسية، والتي تشكل جوهر القيادة والعنصر الأبرز، والأهم فيها في كل المجالات وميادين النشاط الإنسانية.

تحت ضغوطٍ متقاطعة مني، ومن مثقفين وناشطين كثر، وفي مناخٍ بدا فيه النظام السوري في أزمة علاقاتٍ دوليةٍ وداخليةٍ مستعصية، بعد إعلان الرئيس جورج بوش الابن عن مشروع تصدير الديمقراطية للشرق الأوسط، في سياق شرعنة الحرب على العراق عام 2003، استجاب الطرفان المعارضان لضغوطنا، وقبِلا بالعمل من أجل تشكيل تجمعٍ واحد موسع، أطلق عليه اسم تجمع "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي"، ضم معظم الأحزاب والشخصيات المعارضة السورية، بما في ذلك الإخوان المسلمون الذين كان القانون يدين أعضاء تنظيمهم بالإعدام لمجرد الانتماء.

بعد مداولات طويلة، أرسل إلي رياض الترك النص الأخير للبيان المزمع إصداره للإعلام عن ولادة التجمع الجديد. ودهشت لفقرةٍ وردت فيه، تقول إن الإسلام هو ديانة الأغلبية من السوريين، وينبغي أن يحظى باهتمام خاص. قلت لرياض: هذه الفقرة غير ضرورية ومسيئة للبيان، إذا كان الإسلام دين الأغلبية، فهو الدين المهيمن على الفضاء الثقافي والروحي، ولا داعي لتأكيد ما هو واقع. في المقابل، ما كان ينبغي عليكم أن تعيروه اهتماماً أكبر هو تطمين الجماعات الدينية الأخرى على موقعها، لا العكس. لكنني طالبت بأن تُحذف الفقرة تماماً، وإلا سأرفض التوقيع على البيان/ الإعلان. كما أضفت: لا تستطيعون أن تعلنوا عن تشكيل الائتلاف المعارض الجديد، وهو الأول من نوعه في تاريخ سورية بعد انقلاب البعث، من دون أن تشيروا، ولو بطريقة غير مباشرة، إلى مبدأ علمانية الدولة المنشودة مقابل طائفية النظام القائم. ونصحته بأن يستخدم العبارة التي استخدمها مؤسسو الدولة الأوائل التي تقول: "الدين لله والوطن للجميع"، وهي جوهر العلمانية بالمعنى الصحيح للكلمة. وفي انتظار جوابه، بعد المشاورات مع بقية الأطراف، اتصلت بصدر الدين البيانوني، وكان في موقع المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وسألته إذا كانوا مصرّين فعلاً على هذه الفقرة التي تسيء للبيان والإعلان ومشروع العمل الديمقراطي المعارض معاً. قال: أبداً، لسنا نحن الذين وضعناها، ولا نطالب بوجودها ولا نتمسّك بها. نقلت ذلك إلى رياض، الذي أجابني أنهم لا يستطيعون حذف الفقرة، لأن الوقت قد تأخر. قلت: هذه ذريعة واهية، الخطأ ينبغي أن يُصحَّح، ولا شيء يدعو إلى العجلة من أجل يوم إضافي. قال مباشرة: جورج صبرا هو الذي وضعها، وهو مصرٌّ عليها. فأعلمته بأنني أرفض التوقيع على بيان إعلان دمشق الذي كنتُ من أول الداعين له، والضاغطين لإصداره.

لكن البيان الذي وُقّع في تشرين الأول/ أكتوبر 2005، وكان أول إعلانٍ يصدر عن تجمع أحزاب وجهات سورية معارضة في الداخل السوري، بعد تأسيس "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي ولد في سياق نهضة المجتمع المدني، وانتفاضة النقابات العمالية والمهنية، والتي انتهت بتصفيتها كلياً عام 1980، وقاده جمال الأتاسي، لم يُقاوم طويلاً الخلاف المستحكم بين الرجلين. ولم تمضِ سنةٌ، حتى بدأ الصراع يظهر إلى العلن. وكانت انتخابات قيادة إعلان دمشق في كانون الأول/ ديسمبر 2007، والصراع الذي شهدته، مناسبة لانفجار النزاع، وخروج حسن عبد العظيم وحزبه، ومعه بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، عملياً من الإعلان، لتشكيل تجمع وطني منافس. أما جماعة الإخوان المسلمين فقد انضموا لجبهة الخلاص التي أسّسها في باريس، بعد انشقاقه عام 2006، نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام. (الأحزاب التي انضمت إلى إعلان دمشق، وكانت لا تزال أعضاء فيه لحظة اندلاع الثورة: الشعب الديمقراطي، العمال الثوري العربي، المنظمة الآثورية الديمقراطية، الديمقراطي الكردي في سورية، (البارتي) (عبد الحكيم بشار)، الوحدة الديمقراطي الكردي، الديمقراطي التقدمي الكردي، آزادي، الديمقراطي التقدمي، المساواة الكردي، والعديد من الشخصيات المستقلة والثقافية).

عندما عدت، في صيف 2010، للمرة الأخيرة، إلى دمشق، دعاني رياض سيف إلى لقاء في منزله مع قادة المعارضة وناشطيها، حضره نحو 70 شخصاً، معظمهم من إعلان دمشق. وقد طالبت، في مداخلتي، بمزيد من الشفافية والوضوح في تفكير المعارضة وممارستها، وانتقدت الوضع القائم الذي يسمح لجماعة الإخوان المسلمين أن تكون عضواً في جبهة الخلاص بقيادة عبد الحليم خدام، وشريكاً في إعلان دمشق في الوقت نفسه، وقلت إن هذا لا يستقيم، وعلى الإعلان أن يحدّد موقفه، فإذا استمرت الحال كما هي عليه، فهذا يعني أنه هو أيضاً عضوٌ غير معلن في جبهة الخلاص. على جماعة الإخوان أن تقرّر وتختار بين عضوية جبهة الخلاص وعضوية الإعلان. احتج على كلامي، بانفعال بالغ، غسان النجار، واتهمني بأنني أريد أن أقسم المعارضة، بينما تهرّب رياض الترك من السؤال بالقول: أخونا الدكتور برهان يعيش في الخارج، ولا يعلم كثيراً عن حيثيات العمل داخل البلاد. كان من الواضح أن ما كان سائداً في أوساط قيادة المعارضة، عشية اندلاع الانتفاضة الشعبية، هو مزيج من سياسة المناورة، والحسابات الصغيرة، والرؤية القصيرة النظر، والتلفيق الفكري والسياسي.

دولة الغنيمة

بينما كانت أطراف المعارضة وشخصياتها الرئيسية تتخبّط، ولا تتفق على رأي، وتترك للأهواء الشخصية أن تتحكّم بخياراتها وبياناتها، وتتوزّع إقامة قادتها وناشطيها بين السجون والمعتقلات أو تحت الأرض، في الأقبية السرية البعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية، كان النظام يعدّ لأكبر طفرة عرفها منذ تأسيسه عام 1970. لكن، بدلاً من السير في الاتجاه الذي كان ينتظره الشعب والمعارضة، وحتى الدول العديدة من حلفاء النظام وداعميه، أي الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما حاولت الدول الأوروبية دفعه إليه أيضاً، وترويجه، حتى إن فرنسا التزمت بتمويله، اتجه نحو طريق آخر تماماً.

لم يكن الشعب والمعارضة الوحيدين اللذيْن كانا ينتظران، بفارغ الصبر، وفاة الأب القائد الذي أثقل مرضه الطويل على النظام، فحوّله إلى منظومةٍ بيروقراطيةٍ مشلولة تقريباً، ووضع المجتمع بأكمله ونشاطاته في ثلاجة. من كان ينتظر، بشكل أكبر، رحيل الطاغية، كان الجيل الثاني من أبناء هذه الطبقة البيروقراطية ذاتها، العسكرية والأمنية والمافيوية التي قادت الدولة والمجتمع بالعصا والسوط خلال الثلاثين عاماً الماضية. وكان لدى هؤلاء، الذين ولدوا وتربوا في ظل سلطة آبائهم المطلقة والتعسفية والفاسدة معاً، مشروعٌ مختلفٌ لتغيير النظام، مناقض تماماً لما كان يفكر فيه أكثر جمهور الشعب من المفقرين، بل حتى من الطبقات الوسطى المهدّدة في بقائها. ولم يكن هذا المشروع سوى تفكيك دولة البيرقراطية العسكرية والأمنية، وما ارتبط بها من مشاريع الرعاية الاجتماعية المتدهورة أصلاً، وتقاسم إرثها من المؤسسات العامة، وقطاعات الخدمات والحلول محلها، وإحلال دولهم، أو إمبراطورياتهم الخاصة مكانها.

هكذا لم يعد هناك مستثمر أجنبي كبير أو صغير لا يجد نفسه مضطراً إلى المرور برامي مخلوف، ابن خال الرئيس، ليفاوض على تقاسم الغنيمة. وحسب ما ذكره لي أحد الخبراء الذين كانوا يعملون مع النظام، عطّل رامي مخلوف التوقيع على اتفاقية الشراكة المتوسطية التي كانت ستقدم للاقتصاد السوري فوائد كبرى، حتى لا يفقد سيطرته الكاملة على الاقتصاد، ولا يسمح لأي شريكٍ، مهما كان، أن ينتزع منه أو يقاسمه على احتكار عوائد الاستثمار الوطني كاملة. ولهذا وضعت على الرف جميع المشاريع والخيارات والاقتراحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية التي شكلها الأسد في بداية حكمه، ومنها لجنة الـ 35 خبيراً، بهدف بلورة برنامج الإصلاح، واعتمد مشروع واحد، يمكن تسميته النيوليبرالية المتوحشة التي لا تعرف حدوداً، لا قانونية ولا اقتصادية ولا أخلاقية ولا سياسية، يقوم على إطلاق يد أبناء الأسرة الحاكمة، ومقرّبيها في الاقتصاد، في ما يشبه الغزو المنظم، والسطو على كل ما يمكن أن يقع تحت أيديهم. واقتصرت وظيفة الدولة ورئيسها على تسهيل هذا السطو، والتغطية عليه، بصورة عارية ومكشوفة.

من عملية السطو المباشر هذه، سوف تولد في زمن قياسي، بضع سنوات، لا غير، الطبقة الجديدة من أصحاب المليارات التي تتحكّم بمفاصل الاقتصاد الوطني، وتشرف مباشرةً على حركة رأس المال وقطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية والاستراتيجية. قامت ثروة هذه الطبقة التي يمثل رامي مخلوف رمزها، بوجهيه الشخصي والطبقي، أي كمستثمر وكوكيل أعمال رئيس الدولة نفسه، على ثلاثة منابع رئيسية: 1- نقل ملكية الدولة وشركات القطاع العام بأسعار رمزية إلى ملكية أفراد عائلة النظام الخاصة وحلفائها المقربين، 2- واحتكار ريع الاحتكارات التي تضمنها السلطة لهؤلاء أنفسهم في قطاعات الأعمال الرئيسية كالمصارف والاتصالات وشركات الطيران وغيرها، والتي تجني منها الأرباح الطائلة، 3- والحصول على الامتيازات الخاصة، من رخص التصدير والإنتاج، والقروض التي تقدمها المصارف الحكومية من دون أي ضمانة لاستردادها (يُعتبر رامي مخلوف، المولود في 10 كانون الثاني/ يناير 1969، من أكثر الرجال نفوذاً في المنطقة، يعتبر أكبر شخصية اقتصادية في سورية. وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، يملك مصالح تجارية عديدة، تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة. وحسب محللين سوريين، لا يمكن لأي شخص سوري، أو من جنسيات أخرى، حتى الشركات، أجنبية أو عربية، القيام بأعمال تجارية في سورية من دون موافقته ومشاركته. ويقدّر المحللون الاقتصاديون ما يملكه رامي مخلوف، أو ما يسيطر عليه من الاقتصاد الوطني السوري بـ 60% حدا أدنى. ويقدم تلخيصٌ قام به إبراهيم صالح في صحيفة العربي الجديد، لوثائق الحسابات المصرفية لبنك HSBC في سويسرا، والتي تحوي أكبر قائمة متهرّبين من الضرائب في العالم، وتعرف بتسريبات Swissleaks التي سرّبها موظفٌ في البنك للسلطات الضريبية الفرنسية، ثم سرّبتها السلطات الفرنسية للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة لوموند الفرنسية، وحصل معد التحقيق على الوثائق الكاملة للحسابات المصرفية لعائلة مخلوف، باتفاق موقّع رسمياً مع ICIJ ولوموند عن طريق شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، صورة لعمل هذه المافيا السورية الدولية. انظر "إمبراطورية آل مخلوف المالية.. أسرار علاقة خال بشار الأسد بإسرائيل". 12 آب/ أغسطس 2015).

باسم الانفتاح وتحرير الاقتصاد، سُمح لأبناء "الأسرة الحاكمة"، والعشيرة، والمحاسيب، ومجموعات صغيرة من الانتهازيين والوصوليين، من زعماء العشائر والعوائل وبعض المثقفين ورجال الدين، الذين كان من الضروري شراء ذمتهم وسكوتهم عن عملية السطو الواسعة التي كانت تجري، سمح لهم بالسيطرة الكاملة على مقدّرات الدولة والاقتصاد. والواقع أن أساس هذا الاقتصاد الجديد هو وحدة الحال البنيوية بين سلطتي الدول والمال، بين الطبقتين، الحاكمة والمالكة، إلى درجة أن أعلى مسؤول في سلطة الدولة هو أيضاً المالك الأول للمال ورأس المال. وقد أنتج هذا الخلط العميق بين السلطتين طبقةً حاكمةً ومسيطرةً من نمط جديد، ألغت عملياً جميع ما أنتجته المدنية في القرون الماضية من مبادئ وأصول قانونية وإجرائية لفصل السلطات، وتوفير الحد الأدنى من الضمانات، كي لا تسحق المصالح الخاصة، والسعي إليها، المصالح العمومية التي تتجسد في حفظ التوازن والحد الأدنى من الانسجام الاجتماعيين، وضمان الحد الأدنى من حكم القانون، واحترام حقوق الملكية، وجزاء العمل، ومحاربة الاحتكارات الكبرى، وعدم السماح بالتحكّم بالأسواق والبضائع ووسائل التجارة من فردٍ أو أفراد معدودين. وكانت حصيلة إطلاق يد جيل الأبناء من الثعالب في اقتصاد البلاد، وأولهم بشار الأسد نفسه، نشوء اقتصادٍ أكثر ما ينطبق عليه من وصف هو اقتصاد الغزو القائم على تجاوز جميع الحدود القانونية، والأعراف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والمعايير الإنسانية، المتحرّر من أي إشرافٍ أو مراقبةٍ أو مساءلة، وبالتالي تحليل كل أشكال النهب والسلب والسلبطة ووضع اليد من دون أي عائق على موارد الدولة والمجتمع، وتجييرها جميعاً لمصالح الطبقة الحاكمة/ المالكة، وعلى حساب الجميع. (بعد الحرب أو في نهايتها، بعد أن ضمن تراجع المعارضة المسلحة تحت الضغط الروسي، كان أول ما أصدره الأسد قانون 10 لعام 2018، الرامي إلى السطو على أملاك الغائبين. لكن التعفيش وإباحة أملاك الأحياء والمدن المفرغة من سكانها، والنهب الذي رافق الحرب، ومصادرة أموال المعارضين، ليس كل ذلك سوى مظاهر متجدّدة لتوسع اقتصاد الغزو هذا. ولم يخفِ كثيرٌ من المسؤولين حق المنتصر في مصادرة أملاك المهزوم عندما ذكر بشار الأسد في أحد خطبه أن سورية ليست ملك من ولد فيها وإنما من دافع عنها، ويقصد الميلشيات الأجنبية الشيعية الممولة من طهران، من أصول أفغانية أو باكستانية أو إيرانية أو عراقية أو لبنانية).

هكذا تحت غطاء التحرّر من أيديولوجية الاشتراكية واقتصاد الدولة والقطاع العام الذي يعاني الإفلاس، وباسم الانفتاح على العالم، وتبنّي قيم النظام النيوليبرالي، وجذب الاستثمارات وتشجيع الأعمال، تم نقل الثروة العامة من ملكية الدولة الاسمية إلى ملكية المسؤولين وأبنائهم، ونشأ أكبر اقتصاد مافيوي، أفضل ما يناسبه من الوصف هو "رأسمالية العائلة"، بمعنى العشيرة، قائم على تجيير الدولة لتسهيل جمع الثروات في أيدي المقرّبين والأنصار، وإفقار المجتمع وتجريده من إمكانات تطوير نشاطه وإنتاجه. وهذا مما لا يمكن تحقيقه من دون بث الفوضى، وتعطيل القوانين، واستباحة الحقوق، والعبث بقوانين السوق، لمصلحة فئات معينة. ويصعب، في مثل هذا "الاقتصاد"، أعني اقتصاد النهب، تشجيع الاستثمار، وتحفيز التنمية، وتشجيع تكوين الموارد البشرية، والعناية بتطوير البحث العلمي والتنمية. بمقدار ما تحوّل الاقتصاد إلى إقطاعاتٍ خاصة لأهل السلطة والحكم، تحولت البلاد إلى مزرعة أو مجموعة مزارع شخصية، وسيطر منطق الريع على منطق الاستثمار، وفقد الاقتصاد طابعه الوطني وديناميات تنميته أيضاً، وحوافز العمل للرد على حاجات إعادة الإنتاج الاجتماعي، وتأهيل القوى العاملة، وضمان أي حد من التفاهم أو العقد الاجتماعي.

بدلاً من أن يحرّر موتُ الأسد الأب، وتصفية إرثه الاقتصادي والسياسي والثقافي، البالي بالفعل، البلادَ من حالة الجمود والعطالة والشلل، الذي قادها إلى الإفلاس، على جميع الجبهات، الداخلية والخارجية، الاقتصادية والاجتماعية، وعطّل طاقات أبنائها، وحجبهم عن العالم، بدلا من ذلك أنتج، في غياب معارضة حية وموحدة، والانحطاط الإنساني والأخلاقي الشامل لطبقة جديدة مفترسة، خلفت الطبقة البيرقراطية العسكرية والأمنية القديمة، عمق الهوة بين الأقلية الضئيلة لأهل الحكم/ الملك والأغلبية الساحقة من المجتمع، وفاقم، كما لم يحصل من قبل، التوتر والعداء والكراهية بين الطرفين الذين تحولا إلى مجتمعيْن، ينفي وجود أحدهما الآخر. وكان لتحول فئةٍ طفيليةٍ ضئيلةٍ من الأقرباء والمحاسيب والمرتشين إلى مركز المجتمع وقلبه، والمستفيد الوحيد منه، وتحويل المجتمع بأكمله إلى جسمٍ فائضٍ لا قيمة ولا حاجة له، ولا حول له ولا قوة ولا مستقبل، دور كبير في إقناع الجمهور الواسع بأن الإصلاح الذي طال انتظاره قد ولّى إلى غير رجعة، وأن ما هو قادم أعظم. وليس هناك شكٌّ في أن انتزاع الطبقة المفترسة الجديدة من رجال الأعمال الشباب الذين هم في الواقع أقرب إلى رجال المافيا، الأسبقية والكلمة الأولى في تقرير مصير السياسات والنظام من تلك الطبقة البيرقراطية الفاسدة التي اعتمد عليها نظام الأسد الأب، وخدمته حتى اللحظة الأخيرة، قد زعزع توازن النظام وزاد من هشاشته وقابليته للتصدّع والكسر. وهذا ما كان على المعارضة أن تستفيد منه لو أنها خففت قليلاً من رهانها على التدخل الأجنبي، أو على السلاح لمصلحة العمل في السياسة.

برهان غليون

مفكر واكاديمي