Les États-Unis ne prônent plus seulement l’isolationnisme, ils prennent fait et cause pour les régimes autoritaires. L’Ukraine inaugure un revirement historique.

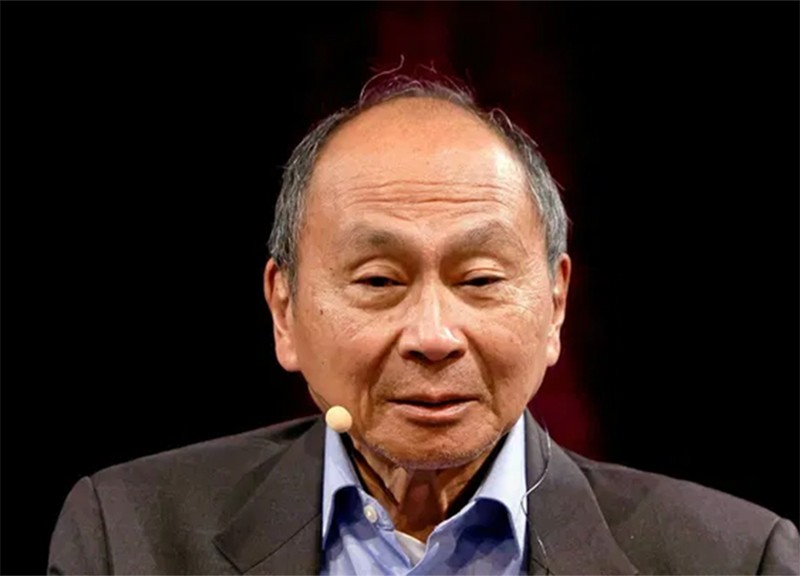

Par Francis Fukuyama. LE POINT.

Si elles n'ont pas surpris grand monde, les récentes décisions de Donald Trump concernant l'Ukraine et la Russie sont tout de même un coup dur. Nous sommes engagés dans un affrontement mondial entre la démocratie libérale occidentale et le pouvoir autoritaire et, dans cette bataille, les États-Unis viennent de basculer dans le camp de l'autoritarisme.

Les récentes déclarations du président américain sur l'Ukraine et la Russie défient toute logique. Donald Trump a accusé l'Ukraine d'être responsable du conflit pour ne pas avoir cédé d'emblée aux revendications territoriales russes; il a affirmé que le pays n'était pas une démocratie et reproché aux Ukrainiens d'avoir résisté à l'agression russe. Ces idées ne viennent sans doute pas de lui, mais semblent directement inspirées de Vladimir Poutine, un dirigeant pour lequel le locataire de la Maison-Blanche a toujours affiché une grande admiration.

Le 18 février, lors d'une rencontre en Arabie saoudite, les États-Unis ont entamé une négociation directe avec Moscou, excluant à la fois l'Ukraine et les Européens. Dès le départ, Washington a concédé deux points essentiels: la reconnaissance des gains territoriaux russes à ce jour et l'engagement de ne pas intégrer l'Ukraine à l'Otan. En échange, Vladimir Poutine n'a fait aucune concession.

En plus d'être un coup dur, c'est une douleur personnelle. Avec mes collègues de l'université de Stanford et d'autres institutions, nous nous investissons depuis 2013 pour soutenir la démocratie en Ukraine. Nous avons mis en place plusieurs programmes destinés à former des professionnels ukrainiens en milieu de carrière aux aptitudes au leadership et aux valeurs démocratiques. J'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans le pays et d'y tisser des liens forts avec de nombreux Ukrainiens des plus inspirants.

Ici, une question morale fondamentale est en jeu. L'Ukraine, bien qu'encore jeune, fragile et imparfaite, reste une démocratie libérale. La Russie, en revanche, incarne la résurgence de l'ancienne Union soviétique, dont Poutine déplore la disparition en 1991 et qu'il s'efforce de reconstituer. C'est une dictature où un simple mot mal interprété sur les réseaux sociaux peut conduire. son auteur à des années d'emprisonnement.

Je me souviens avoir traversé la place Maïdan, à Kiev, il y a quelques années, frappé par le fait que l'Ukraine était une société réellement libre: on pouvait y critiquer le gouvernement, circuler sans entrave et voter pour un candidat de l'opposition - ce que les Ukrainiens ont fait en 2019 en élisant Volodymyr Zelensky et son parti, Serviteur du peuple. Rien de tel n'existe en Russie, qui est retournée à la dictature totalitaire.

Tout accord de paix « négocié » par l'administration Trump avec la Russie à ce stade ne mènera pas à une paix durable. Il pourrait instaurer un cessez-le-feu temporaire, mais les Russes en profiteront pour se réarmer et relancer la guerre une fois leurs forces reconstituées. Ils n'ont aucune raison de respecter les lignes de cessez-le-feu en vigueur et n'ont jamais caché leur intention de réabsorber l'ensemble de l'Ukraine dès que les circonstances leur seront favorables.

Nouvelles menaces. La décision annoncée par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, de réduire le budget de la défense américaine de 8% par an au cours des cinq prochaines années passe relativement inaperçue dans l'agitation actuelle. Pourtant, c'est précisément l'inverse de ce que les États-Unis devraient faire. A l'avenir, la Russie fera peser de nouvelles menaces sur tous les pays desa périphérie: la Géorgie, la Moldavie, les Etats baltes et la Pologne.

Les États-Unis n'ont même pas besoin de se retirer officiellement de l'Otan: Donald Trump a déjà laissé entendre qu'il n'honorerait pas l'engagement de défense mutuelle prévu par l'article 5. L'Amérique se retrouvera affaiblie, non seulement dans sa volonté d'agir, mais également dans sa capacité à répondre aux futures menaces posées par les grandes puissances.

Et qu'on ne vienne pas prétendre que cette réduction budgétaire vise à recentrer les efforts sur les menaces en Extrême-Orient. À ce stade, il est inimaginable que Trump engage l'armée américaine pour défendre Taïwan contre la Chine. Si Pékin impose un blocus ou prépare une invasion, le président américain ouvrira des négociations avec Xi Jinping, comme il le fait avec Poutine, et celles-ci aboutiront à une reddition de facto de l'ile. Et il se targuera d'avoir évité la guerre.

Depuis 1945, les États-Unis ont été le fer de lance d'un ordre mondial libéral fondé sur des principes tels que l'interdiction du recours à la force militaire pour redessiner les frontières et sur des alliances de défense mutuelle, comme l'Otan ou les traités de sécurité avec le Japon et la Corée du Sud. Ce système a joué un rôle déterminant dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la démocratie.

Les États-Unis ont également mobilisé leur influence par des instruments comme la Fondation nationale pour la démocratie (National Endowment for Democracy), soutenant les défenseurs de la démocratie à travers le monde face aux régimes autoritaires de la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.

À l'offensive. Les États-Unis de Donald Trump ne se replient pas sur un isolationnisme classique. Ils basculent activement dans le camp autoritaire, apportant leur soutien aux autocrates de droite à travers le monde, de Vladimir Poutine à Viktor Orban (Hongrie), en passant par Nayib Bukele (Salvador) et Narendra Modi (Inde). La Fondation nationale pour la démocratie pour rait bien devenir la Fondation nationale pour la dictature.

Comment exiger de la Russie et de la Chine qu'elles renoncent à leurs ambitions expansionnistes alors que Washington s'occupe lui-même de projets comme l'absorption du Panama et du Groenland? Cette orientation en politique étrangère s'inscrit dans une logique parfaitement cohérente avec l'offensive menée par l'administration Trump contre l'Etat de droit aux Etats-Unis: renforcement du pouvoir exécutif, affaiblissement des contre-pouvoirs et remise en cause des principes fon damentaux de la démocratie.

Ne me dites pas que les Américains ont délibérément voté pour un tel monde ou un tel pays en novembre dernier. C'est qu'ils ont été tête en l'air. Reste qu'ils feraient bien de se préparer, car leur propre pays, tout comme l'ordre mondial qu'ils connaissaient, est en passe de devenir méconnaissable