La question palestinienne avait pu sembler soldée par la signature d’accords de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes. L’attaque perpétrée par le Hamas l’a ramenée au premier plan, rappelant combien la réalité qui s’est imposée sur le terrain empêche toutes paix et sécurité durables.

par Thomas Vescovi - Le Monde Diplomatique

Avant l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, il n’existait ni négociations ni « processus de paix » entre Israéliens et Palestiniens. Si les accords d’Oslo, signés il y a trente ans, prétendaient permettre une convergence des intérêts des deux parties, ils ont surtout renforcé la colonisation et l’occupation. Un mois avant le déclenchement de cette nouvelle guerre, une enquête d’opinion du Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) révélait que près de deux tiers des Palestiniens considèrent leur situation actuelle comme pire qu’avant 1993. Or, du point de vue israélien, le « processus de paix » et son pourrissement n’apparaissent pas nécessairement comme un échec.

Au contraire, comme l’explique la journaliste Amira Hass, du quotidien Haaretz, la création d’enclaves palestiniennes constitue l’« aboutissement d’un compromis interne à l’establishment israélien » : redéfinir les contours de l’occupation afin de faire disparaître politiquement les Palestiniens, les effacer du paysage israélien sans avoir à les expulser, voire sans annexer formellement la Cisjordanie a ainsi permis de réconcilier partisans de la négociation et opposants. La perspective d’un État palestinien pleinement souverain n’a donc jamais été à l’ordre du jour. Pour l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et son leader, Yasser Arafat, l’abandon de la revendication d’une libération totale de la Palestine au profit d’un État réduit à seulement 22 % du territoire attribué par le plan de partage onusien de 1947 constituait une concession historique. Pour Israël, au contraire, tout restait encore à « négocier », sous l’égide du partial arbitre américain.

Dans une autre enquête d’opinion, le PSR établissait au début de l’année que jamais le soutien à une solution à deux États n’a été aussi faible dans les deux sociétés (4). Côté palestinien, 33 % des sondés défendaient ce projet, contre 43 % en 2020. Côté israélien, 39 % (34 % parmi les seuls Juifs) y étaient favorables. Des données à relativiser dans leur interprétation : les Palestiniens ne se détournent pas de cette solution parce qu’ils n’en veulent plus, mais parce qu’ils la jugent désormais irréalisable. D’ailleurs, les solutions alternatives ne bénéficient d’aucun plébiscite : un État démocratique avec des droits égaux pour Israéliens et Palestiniens n’est soutenu que par 20 % des premiers, tandis que 23 % des seconds le pensent possible.

En trente ans, au moins quatre phénomènes expliquent que les populations palestiniennes ont cessé de croire à la solution à deux États, et abandonné tout espoir d’accéder ainsi à une souveraineté. En premier lieu, la colonisation des territoires occupés n’a jamais montré le moindre signe de ralentissement, et l’interdépendance entre les deux sociétés s’est renforcée. Si les Palestiniens dépendent de l’économie israélienne, les territoires occupés constituent un terrain d’expérimentation pour le complexe militaro-industriel israélien. C’est aussi une manne financière non négligeable pour le capitalisme foncier, qui spécule à sa guise sur les ressources spoliées aux populations locales.

Deuxièmement, l’Autorité palestinienne, censée jouer le rôle de proto-État, endosse bien plus souvent celui de supplétif de l’occupation en raison de sa coordination sécuritaire avec les forces israéliennes dans un contexte de dérive autoritaire de la présidence de M. Mahmoud Abbas. Cette dernière se montre par ailleurs complètement impuissante face aux ambitions annexionnistes du gouvernement d’extrême droite dirigé par M. Benyamin Netanyahou. Les succès diplomatiques de l’Autorité– admission de l’État de Palestine à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en 2011, entrée à l’Organisation des Nations unies (ONU) en tant qu’observateur en 2012, puis reconnaissance, officiellement comme État partie, à la Cour pénale internationale en 2015– n’y ont rien changé.

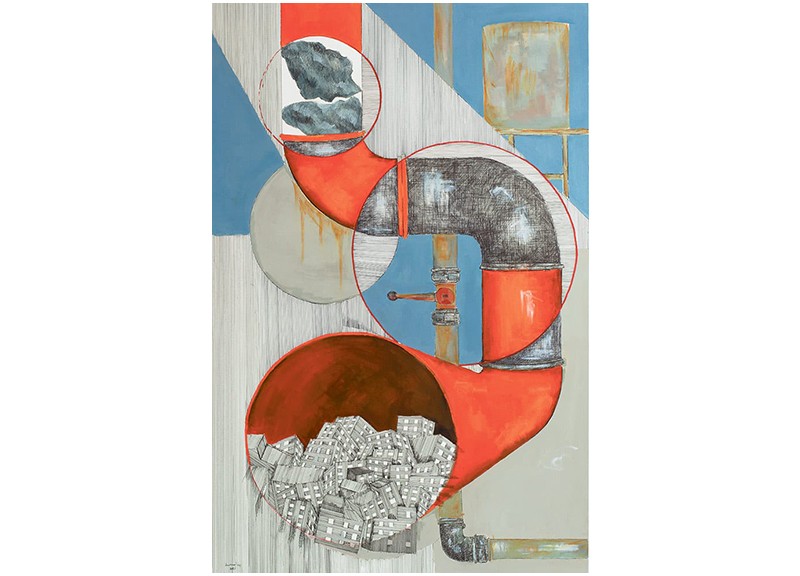

Troisièmement, à la fragmentation des Palestiniens dans des enclaves isolées en Cisjordanie, et la séparation de celle-ci d’avec la bande de Gaza, s’ajoute la division de son leadership. La gestion autocratique de la Cisjordanie par le Fatah aggrave l’oppression des Palestiniens, au même titre que le régime autoritaire du Hamas dans la bande de Gaza.Au sein de cette dernière, le blocus israélo-égyptien interdit toute souveraineté : les Palestiniens n’y contrôlent ni les espaces aérien et maritime, ni les entrées et les sorties de personnes ou de marchandises. Le ministre de la défense israélien, M. Yoav Galant, a ainsi pu ordonner, au lendemain de l’attaque du Hamas, d’y couper l’électricité et l’acheminement d’eau et de nourriture. De quoi aggraver les difficultés d’une population dont le taux de chômage des moins de 29 ans atteint 75%, alors que 80% des 2,2 millions de Gazaouis dépendent de l’aide humanitaire.

Enfin, le « processus de paix »,censé déboucher sur l’établissement d’un État palestinien, a essentiellement permis aux dirigeants israéliens de gagner du temps pour renforcer leur emprise sur les territoires occupés. Surtout, les États engagés à soutenir financièrement et diplomatiquement les accords d’Oslo se sont toujours refusés à y voir autre chose qu’un conflit entre deux nations constituées, pour se dérober à l'adoption de sanctions envers la partie qui malmène le droit international.

Considérer Israël pour ce qu’il est, à savoir une puissance coloniale qui n’a jamais respecté la moindre résolution onusienne depuis sa création, impliquerait d'exercer une pression suffisante pour contraindre ses dirigeants à juger les droits des Palestiniens comme un enjeu vital pour la pérennité de leur propre État. Au sein du Parlement israélien (Knesset), au moins une centaine de députés sur cent-vingt défendent la poursuite de la colonisation, voire, pour une majorité, l’annexion de tout ou partie de la Cisjordanie.

Dans l’ensemble comprenant Israël et les territoires palestiniens, les populations arabe et juive comptent respectivement 7,1 et 7 millions d'individus. Sur ce même espace, n’existe qu’une seule frontière réelle (gérée par les autorités israéliennes), tandis que le shekel domine les échanges. Si des éléments matériels et institutionnels visent à séparer ces populations, la réalité demeure la suivante : de facto, un État unique existe déjà (5).

Le mur érigé par Israël ne suit la ligne de séparation en vigueur en 1967 (« ligne verte ») que sur 20% de son tracé et ne peut, dès lors, jouer le rôle d’hypothétique frontière: 10% de la Cisjordanie se trouvent ainsi du côté israélien. De plus, près de 700000 citoyens juifs israéliens résident au sein de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, partageant certains lieux du quotidien avec la population palestinienne, commerces et routes notamment. Chaque jour, autour de 150000 Palestiniens de Cisjordanie et 17000 Gazaouis entrent en Israël pour travailler.

Dans les faits, les institutions et le Parlement israéliens organisent tout ou partie du quotidien de l’ensemble de leur population comme de celle des territoires occupés. À cette différence près que les habitants de ces derniers, soit plus de cinq millions d'individus, n’ont aucune possibilité d'agir sur les décisions prises par Tel-Aviv. Ils sont soumis dans un même espace à des lois et des tribunaux différents, en fonction de leur lieu de résidence et de leur appartenance nationale, tandis que seule la population juive bénéficie de la plénitude de ses droits, devenus dès lors privilèges. C’est sur cette base que de nombreuse sorganisations non gouvernementales (ONG) israéliennes, palestiniennes et internationales qualifient le régime de Tel-Aviv d’apartheid.

Au sein de cet État unique, les Palestiniens ne bénéficient d'aucune protection contre les décisions de l’armée d'occupation et les exactions des colons, alimentant la tentation d’une révolte armée au sein d’une partie de la jeunesse palestinienne (6) : en témoigne l'apparition récente des « Lions » de Jénine ou de Naplouse. La société israélienne s’était habituée à cette situation qu’elle percevait comme un statu quo, tant les politiques mises en place au lendemain de la seconde Intifada (2000-2005) ont permis d’invisibiliser les Palestiniens. L’embrasement du 7 octobre a remis au premier plan un population étouffée par l'oppression et qui ne bénéficie d’aucune perspective politique.

L’éloignement d’un État palestinien réellement indépendant avait ouvert la voie à des initiatives au sein des deux sociétés pour penser une nouvelle approche. À titre d'exemple, À Land forAll (« une terre pour tous ») plaide depuis 2012 pour une solution confédérale et bi-étatique garantissant la démocratie, là liberté de mouvement et d’installation, la souveraineté partagée des deux peuples, notamment sur Jérusalem et les ressources naturelles, l'accès égal à là justice ou à la sécurité. Mentionnons également One Democratic State Campaign (« campagne pour un seul État démocratique »), lancée en 2018 depuis la ville arabo-juive israélienne de Haïfa autour d’un programme en dix points censé constituer une base pour un projet politique commun entre les deux sociétés.

Nul doute que ces structures militantes vont perdurer, mais leur capacité d’influence risque fortement de s'effriter au vu du choc provoqué par l’attaque du 7 octobre au sein de la société israélienne. Pour mémoire, l’opposition populaire au projet de réforme judiciaire de M. Nétanyahou s’est mobilisée durant quarante semaines sans que le bloc hostile à la colonisation parvienne à faire entendre aux manifestants que le sort des Palestiniens devait être une priorité et qu’aucune démocratie ne peut coexister avec l'apartheid et l’occupation (7).

Dès le 7 octobre, l’ensemble du champ politique israélien, à l'exception de la gauche anticoloniale et de quelques intellectuels, plaidait pour une opération de grande ampleur afin de « remporter la guerre » contre le Hamas. Si tant est que l’élimination d’une organisation considérée comme un membre à part entière du mouvement national palestinien soit possible, on peut s'interroger sur ce que fera M. Nétanyahou s’il reste au pouvoir. Et s’il vient à le quitter, est-ce que le gouvernement de son successeur sera en mesure de définir une autre approche de la question palestinienne en assurant à tous les citoyens vivant entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain des droits égaux, individuels et collectifs, quelles que soient leur origine et leur religion ?