La reconfiguration géopolitique du Moyen-Orient pourrait donner une nouvelle chance aux négociations.

Par Isabelle Lasserre. LE FIGARO

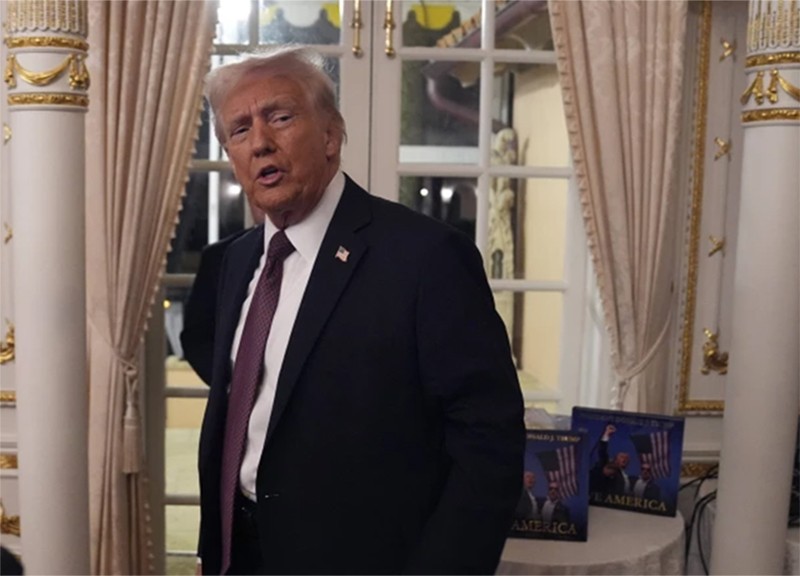

On les croyait mortes et enterrées, tuées par les violations de Téhéran et par Donald Trump 1, qui s’était retiré de l’accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, en 2018. Et voilà que les négociations ressortent de terre pour accompagner la recomposition du monde, hâtée par la nouvelle donne au Moyen-Orient et par le retour de Trump à la Maison-Blanche. Le « dialogue », affirme à Davos le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), est « absolument indispensable ». Rafael Grossi considère que la période, malgré son chaos, fournit une rare et nouvelle opportunité de résoudre la question nucléaire iranienne par la diplomatie plutôt que par les armes.

Longtemps partisan de la «pression maximale» avec l’Iran, Donald Trump 2 espère pouvoir conclure un «meilleur deal» que le JCPOA avec l’Iran grâce à sa méthode de «paix par la force». Il a promis aux Américains de mettre fin aux guerres du Moyen-Orient et d’Europe pour pouvoir concentrer l’énergie et les forces du pays sur le défi chinois. Le nouveau président américain l’a redit jeudi : pour régler la question du nucléaire iranien, il préférerait un «deal» à des bombardements. Steve Witkoff, son envoyé spécial au Moyen-Orient, l’un des principaux artisans du cessez-le-feu à Gaza, est pressenti, selon des sources, pour tester une solution diplomatique avec Téhéran.

Les Iraniens affirment être dans les mêmes dispositions, depuis que les nouveaux rapports de force dans la région leur sont devenus défavorables. En quelques semaines, le régime a perdu deux de ses affidés, le Hamas et le Hezbollah, considérablement affaiblis par les bombardements israéliens, et la Syrie de Bachar el-Assad, qui servait de pivot logistique entre les bras de l’arc iranien. L’extrême faiblesse de l’Iran ainsi qu’une situation économique jugée catastrophique par les observateurs pourraient pousser ses dirigeants ànégocier.

Les pays européens de l’UE-3-France, Royaume-Uni et Allemagne -,qui, depuis le début des années 2000, tentent de canaliser le développement du programme nucléaire iranien, acquiescent en défendant une «négociation musclée» qui permettrait, selon un haut responsable français, «d’obtenir un accord par la force». Le 13 janvier, leurs diplomates ont repris des contacts avec leurs homologues iraniens. Il s’agit d’éviter le «point de rupture» si proche selon Emmanuel Macron, qui a rappelé devant les ambassadeurs que l’Iran représentait «le principal défi stratégique et sécuritaire», en raison de l’accélération de son programme nucléaire et balistique mais aussi à cause de ses activités de déstabilisation de la région.

Ces négociations, si elles prennent effectivement corps, auront-elles davantage de succès que celles qui avaient été ouvertes en 2003, un an après la découverte du programme nucléaire militaire iranien, à une époque où l’Iran était tétanisé par l’invasion américaine de l’Irak? Auront-elles plus d’avenir que celles, particulièrement laborieuses, qui avaient accouché du JCPOA en 2015? Depuis ces deux échecs, le programme nucléaire militaire de l’Iran n’a jamais été aussi avancé, en quantité comme en qualité. Les stocks globaux d’uranium enrichi à des taux élevés ont considérablement augmenté au cours des derniers mois. Le nombre et la qualité des centrifugeuses aussi, plus modernes et plus rapides à produire de l’uranium enrichi. Le programme balistique iranien a lui aussi été accéléré. Le délai de sécurité d’un an séparant la décision de la fabrication de l’arme nucléaire, auquel tenaient les Occidentaux, a été, de l'avis des spécialistes, «enfoncé depuis longtemps». Selon eux, le monde affronte aujourd’hui la plus grave crise de prolifération nucléaire depuis la fin de la guerre froide. Le régime, aujourd’hui, a tout pour faire la bombe.

Les signaux politiques émanant de Téhéran sont tout aussi inquiétants. Les officiels iraniens expriment désormais ouvertement la possibilité de changer leur doctrine nucléaire et d’assumer publiquement la volonté de mener à terme leur programme militaire ainsi que de passer à l'acte en fabriquant leur première tête nucléaire. Les récents développements militaires dans la région pourraient accélérer ce changement. Avec la destruction de ses milices par Israël, l’Iran a perdu la première couche censée le protéger contre ses ennemis. D’où la tentation, selon les spécialistes, de rétablir leur dissuasion régionale en franchissant le seuil nucléaire.

Pour l’Occident, le danger est d’autant plus grand qu’avec la fin de la coopération entre l’Iran et l’AIEA, les inspecteurs du nucléaire ont perdu la connaissance de l’avancée du programme militaire. Ils sont devenus aveugles. L’inquiétude est également nourrie par le développement de la relation entre la Russie et l’Iran. Téhéran a transféré des armes à la Russie pour l’aider dans sa guerre contre l’Ukraine, notamment des drones Shahed, des usines clés en main pour permettre aux Russes d’en fabriquer eux-mêmes, et des missiles. Certains redoutent que le Kremlin, en échange, ait fourni une aide décisive sur le nucléaire et l’expertise balistique au régime islamique. La signature d’un accord stratégique de vingt-cinq ans entre Moscou et Téhéran, quelques jours seulement avant la prise de fonction de Donald Trump, ajoute à l'inquiétude.

Parallèlement, le durcissement du régime, qui accentue son caractère révolutionnaire, incite à craindre un passage à l’acte. Depuis la décision prise par le Hezbollah, juste après les massacres du 7 octobre d’ouvrir le front libanais en soutien au Hamas, puis par les houthistes d’entrer dans la danse anti-israélienne, avant même l’entrée des forces de Tsahal dans la bande de Gaza, une guerre indirecte oppose de facto Israël et l’Iran. L’objectif du régime iranien reste la destruction du «régime sioniste» et la disparition d’Israël.

La nouvelle configuration au Moyen-Orient provoquera-t-elle un durcissement ou un assouplissement de l’Iran? Personne ne le sait. Autour du guide Ali Khamenei, 85 ans, malade, les durs du régime, dit-on, aimeraient accélérer l’avancée vers la bombe, considérée désormais comme l’ultime garantie de survie de la République islamique et comme l’arme la plus efficace contre l’ennemi israélien. D’autres, autour du président Masoud Pezeshkian, pencheraient pour des négociations avec les États-Unis.

Jusque-là, les Iraniens ont toujours utilisé les négociations pour gagner du temps pendant qu’ils continuaient à développer leur programme nucléaire. Pourrait-il en être autrement cette fois-ci ? Dans l’entourage de Donald Trump, mais aussi en Israël, l’option militaire reste sur la table. Car s’il a promis qu’il ne démarrerait pas de nouvelle guerre, Donald Trump a aussi juré, comme ses prédécesseurs, que les États-Unis ne laisseraient pas l’Iran devenir un État nucléaire. Le président américain pourrait aussi, en cas d’échec d’une nouvelle tentative de négociation, laisser Israël agir seul en lui fournissant les bombes perforantes indispensables pour frapper les installations souterraines iraniennes.

La destruction du système de défense antiaérienne des Iraniens par Tsahal, en représailles à une attaque de missiles et de drones de l’Iran en octobre, fournit aux Israéliens une fenêtre d’opportunité. À Tel-Aviv comme à Washington, on considère néanmoins que seul un changement de régime à Téhéran pourrait ramener une paix durable dans la région. Mais si l’évolution de la société iranienne a renforcé le décalage entre l’offre politique et les populations, il est impossible de miser sur les fragilités du régime pour anticiper sa chute.